publicado em francês em Gruppen n°4, Hiver 2012, Mont de Marsan

e dado como palestra no cclo o tempo das imagens # 5, B3, Recife

Minha vida Infância + Judy Garland Escola + impopularidade Vizinhança prejudicial Mudança traumatizante Puberdade + revista de putaria Sair de casa Prostituição + celebridade Levado um tiro Trauma do lar Libertação pela escola de arte Garçom Maturidade Prostituição provocadora E promiscuidade Amor É tão bom Sucesso França Trabalho na restauração Drogas + depressão Nova Iorque Mais depressão AIDS Alguém se incomodaria se eu me travestisse?[1]

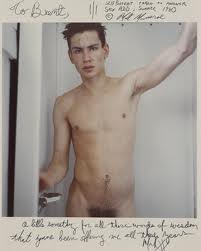

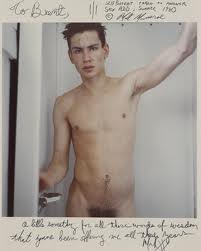

O trabalho fotográfico de Mark Morrisroe, exemplar em mais de um aspecto, divide com seus contemporâneos dos anos 80 uma dimensão poética particular, através das marcas coloridas das anotações esboçadas nas margens das fotografias, que lembram os graffiti murais, bem como as palavras pintadas de Jean-Michel Basquiat, Futura 2000, sem chegar em Cy Twombly, se bem que… Essas inscrições desajeitadas afirmam uma subjetividade, assim como elas se colocam ao oposto da imagem civilizada da fotografia. São comentários que me lembram a presença da voz nos diários filmados de Jonas Merkas ou à irrupção da caixa de papelão interrompendo o fluxo de uma sequência, apontando outros universos, outros tempos.

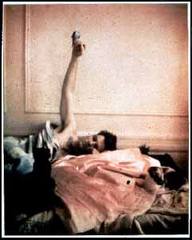

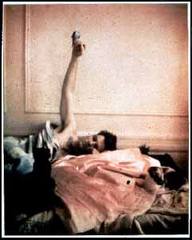

Na riqueza dos tratamentos da imagem em Mark Morrisroe, acha-se uma proximidade com a atitude adotada por vários cineastas experimentais, que se opuseram e defenderam uma estética da matéria, trabalhando, triturando os diferentes estratos do suporte argêntico; suporte cujo futuro iminente era pensado como ultrapassado, obsoleto. O recurso a esse “materialismo” se generalizou no início dos anos 80 na Europa e nos Estados Unidos, principalmente em Boston, em torno das figuras de Saul Levine e Carolyne Avery. Essas marcas manifestam uma apropriação suplementar, elas inscrevem-se, sobretudo no campo da fotografia; uma revisão do uso da fotografia que, se distanciando do seu aspecto puramente mecânico, reafirma através de tais rastros uma dimensão artesanal, manual da fotografia, e reivindica por ela mesma, seu aspecto pictorialista[2], fazendo-a cair no campo do desenho. Uma dimensão que se inscreve em conflito, com o tornar-se máquina celebrado por Warhol alguns anos mais cedo. Essa grafia é tão mais pertinente na medida em que ela estratifica o âmbito pessoal das fotografias de Mark Morrisroe, fornecendo outras temporalidades e se abrindo a outros espaços afetivos. Mark Morrisroe desenvolve, como os outros membros da escola de Boston, uma perspectiva autobiográfica em suas fotos como nunca foi feito até então. A fotografia como arte menor (aquela que não tem realmente o estatuto de arte), quer dizer a do nosso cotidiano, torna-se o tema predileto de cada membro da escola de Boston. Não é tanto o entorno de relações que é retratado, mas a manifestação de um narcisismo no autorretrato que, para Mark Morrisroe, torna-se um gênero em si. Em suas fotos, ele convoca histórias (íntimas) das quais nós somos testemunhas, mais ou menos implicadas, mas ele faz isso ridicularizando simultaneamente as épocas antigas da fotografia, que ele altera tanto pelos temas que pelos tratamentos deles… Como o nota inteligentemente Norman Bryson, Mark Morrisroe em algumas fotos, convoca vários estratos da história da representação de Courbet a Paul Morissey[3]. Acontece o mesmo com os filmes Super 8, que retomam um amplo corpus do cinema underground, mas que não se reduzem a isso, nem o repetem, pois esses filmes participam da estética punk do momento, cujas palavras “no future” eram o lema (e não somente musical): movimento criado na Europa e na América do Norte a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80. Lembremo-nos que os três filmes de Mark Morrisroe foram filmados entre 82 e 84 , mas nunca foram realmente incorporados no espaço do cinema experimental da época, nem ulteriormente (anteriormente)[4]. Eles sempre foram à margem do cinema experimental, embora esses três filmes tenham em comum com o Cinema of Transgression e o No Wave Cinema [5] dos anos 80 a mesma dinâmica da provocação, mas sempre incluso durante suas exibições pessoais. A produção desses filmes testemunha uma similaridade de gestos tanto no uso do formato super 8, como nos conteúdos, pois eles retratam um mundo marginal, o da prostituição, do travestismo, da confusão dos gêneros e das drogas e prolongam assim, renovando a iconografia gay dos anos 60 e 70. Ligações existem entre os mundos de Mark Morrisroe e os de Andy Warhol e Paul Morissey[6]. Da mesma maneira, o uso do trash, do cheap, estéticas apreciadas por Jack Smith e os irmãos Kuchar, e que se encontram implementadas nos primeiros filmes de John Waters, são centrais no universo de Morrisroe e isso não apenas no campo artístico, acredita-se em diferentes testemunhos[7]. Os filmes e as fotos de Mark Morrisroe são o eco de uma vida, através da captura de instantâneos retrabalhados, anotados. Eles são as marcas tangíveis das performances na vida de um personagem que se molda através dos diferentes papéis desempenhados, que sejam grotescos, burlescos ou patéticos. Os papéis, as fotos e os filmes permitem mexer diferentes personagens, eles são a escrita efêmera de um personagem que se cria e recria, recorrendo a ficções múltiplas para as necessidades da causa. É assim que se entende o recurso das fotos de filmes. Não são as fotos de localizações, ou de filmagens, mas de fotos de sets de filmagem, assistidas a partir de fotoprograma do super 8, assinado duplamente por Mark Morrisroe. Ver a ilustração: Hello from Bertha (1983); para Nymph-O-Maniac (1983), a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

A anormalidade, o diferente não são reinvindicados, mas explorados, e se dão como alternativas às produções anteriores que desenvolviam seus processos sobre a forma de resistência a uma ideologia da representação. Aqui a matéria é sobrecarregada, mostrada em todo seu esplendor, em todos os seus estados. O filme, as fotos, se estragam nas texturas, nas espessuras dos estratos argênticos constituindo a emulsão colorida. Os sujeitos se dissolvem na matéria, eles formam corpo com a matéria. O filme, a foto estão em gestação, temas por vir. Não é por acaso que nessa época, o corpo, o sexo e o gênero se impõem como temas dominantes no cinema e no vídeo; eles se inscrevem num movimento que manifesta o seu interesse pelo pessoal, o íntimo, o singular, no qual a marca de um tema é predominante[10]. Essas marcas se inscrevem no tratamento da matéria fotográfica que, no caso de Mark Morrisroe, privilegia a utilização de procedimentos específicos durante a revelação das fotos (sanduiche de um negativo preto e branco a um positivo colorido a fim de produzir uma revelação punica) ou manipulando o polaróide durante a sua revelação. Em todos os casos, o tratamento assinala um corpo engajado no moldar da imagem. O corpo de Mark Morrisroe se torna o seu tema predileto. A manifestação desse interesse ultrapassa a contemplação narcísica no sentido que o corpo é encenado de várias maneiras provocadoras, às vezes incomodantes. Esse corpo de moço também é o corpo de um jovem prostituto, que se chafurda no mundo da arte. Mark Morrisroe, como David Wojnarowicz, não penduraram no cabide da arte as suas atividades de antigos prostitutos, eles fazem disso o tema de fotos, filmes, textos. (Ver Sweet 16, Little Me as a Child Prostitute, [1984], p 143), a série Arthur Rimbaud in New York [1978/79], de Wojnarowicz). O recurso do campo é então essencial, na medida em que ele torna possível fazer das mascaradas (paródias) uma arma de decisão e de afirmação. O campo se define por um conjunto de gestos, comportamentos, atitudes, que modificam códigos sociais e fazem de um sujeito – um personagem, uma diva, uma doida – uma criatura flamejante ou horrível, segundo as necessidades. Nos anos sessenta, antes que Susan Sontag o transforme em objeto de um famoso artigo[11], e que isso se torne um tema das queer-studies; o campo era mal visto: “a palavra campo utilizada pela imprensa dominante geralmente é pejorativa, significando homossexual ou insincero, zoando de tudo que for feito. A maioria do tempo, nós nos divertíamos do nosso jeito e acreditávamos sinceramente no que fazíamos. A gente sempre estava exposta[12]” Retomando um argumento de Richard Dyer em relação a Jack Smith[13], pode-se dizer que Mark Morrisroe se inscreve nessa tradição do campo, que não faz mais o retrato íntimo do autor (sua personalidade), mas desenvolve as facetas do performer. Em dois de seus filmes, Mark Morrisoe de drag queen, faz dos seus alter-egos personagens, jogam com os códigos do seu universo ao benefício de uma teatralização que faz do canhesto, da repetição, do inacabado, motores de ficção. Já era o caso em algumas comédias de Andy Warhol dos anos 60, Harlot (1964) , Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967).

, Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967).

Lembra-se que Ronald Tavel recorria a estratégias hábeis para que os atores entregassem os seus textos, isso contra as intervenções de Warhol e da sua equipe que se opunham de todo jeito, induzindo suspensões na continuidade linear da ação. É possível encontrar tais suspensões nos filmes de Mark Morrisroe, por exemplo na ocasião da repetição de um discurso (tirado) de Jack Pierson à pedido do operador de câmera, enquanto ele fala para Mark de drag : How come you’re dress like a women? (“Porquê você está vestido de mulher?”) e depois : Are you one of those transexual? (“Você é um daqueles transexuais?”). Ruptura na continuidade da ficção ao benefício de uma encenação. Inversão das prioridades; o surgimento da heterogeneidade é importante porque ela assina o artifício: o jogo como pluralidade de variações, de “possíveis”. A incorporação da repetição evoca os preparativos sem fim de uma performance de Jack Smith, a performance se constituindo de fato, através desse deslocamento de objeto, no qual ela acontece. Existe uma vontade feroz de mostrar cenas que vão chocar, ferir o bom gosto, nesse sentido Mark Morrisroe segue a linha maravilhosamente explorada por Jack Smith e John Waters em um registro, mas também vários artistas que trabalharam em minar o bom gosto “bem assentado”. Como Mike Kelley, Tony Oursler, Tony Conrad, Joe Gibbons, etc, Mark Morrisroe trabalha a partir disto, e brinca com os clichês, tais como da decência e do bom gosto. A questão do travestismo, da prostituição, da violência das relações é central; cada filme nos mostra alguns momentos na vida de criaturas que lutam para sobreviver. Nós não estamos no mundo de Tenesse Williams ou de John Cassavattes, mas num mundo mais amargo, mais cru, menos psicológico, e isso, mesmo se Hello from Bertha é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

Em The Laziest Girl in Town,

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou

sórdidos, que incorporam vários gêneros cinematográficos. Eles antecipam um estado do cinema contemporâneo que descompartimenta e privilegia formas híbridas. O cinema permite a Mark Morrisroe trabalhar, ao mesmo tempo, a confusão dos gêneros e suas representações, a violência doméstica cotidiana e dar a ouvir diálogos excessivos que lembram os textos

do seu Dirt Magazine (1975/76). Os filmes não documentam um evento como se fosse o caso com o snuff, filme perdido da occisão de um gato[6], mas eles testemunham de um modo de vida, de situações geralmente pouco mostradas e vistas ainda menos. Morrisroe cria realidades, não faz remakes, a paródia não é o objeto primeiro do filme; nesse sentido ele se diferencia de várias produções contemporâneas que fazem da paródia e do pastiche, seu objeto a partir de séries de tevê, como o faz com um humor ácido Leona[7], favelada de Belém, numa paródia das novelas da TV Globo.

[1] Mark Morrisroe, ed Klaus Ottmann, pg 22 Twin Palm Publishers, Santa Fé, 1999

[2] Le pictorialisme veut inscrire l’interprétation de l’individu dans l’espace de la photographie au moyen de’effets d’atmosphères, textures etc qui induisent une distane vis-à-vis du réeel photographié. Il s’agit d’introduire une dimension picturale, quasiment tactile dans la photographie.

[3] Boston School, Norman Bryson in catalogue du même nom, ICA Boston, Primal Media, Alston, 1995

[4] Rappelons que la grande exposition Big as Life (An American Histoy of 8mm) consacré au 8mm et super 8 organisé par la San Francisco Cinemathèque et le MOMA NY, n’incluait beaucoup de films « No Wave », et encore moins de films d’artistes. L’exposition s’est tenue en 1998-99, à un moment ou les séparations entre ces différents milieux semblaient caduques…

[5] Le Cinema of Transgression surgit au milieu des années 80 à New York ses représentants les plus connus sont Nick Zedd, Richard Kern, Manuel de Landa, Bradley Eros ; ce mouvement a été nourri par le No Wave Cinemaapparu quelques années plus tôt, dans le Lower East Side. Parmi ses membres : Eric Mitchell, Scott and Beth B, John Lurie, Lizzie Borden, Vivan Dick, Bette Gordon et Michael McLard dont on retrouve la trace dans Ballad of Sexual Dependency, de Nan Goldin.

[6] Dans lesquels on devrait inclure quelques séquences de Chelsea Girls, mais aussi Trash ou Heat, et les vidéosVivian Girls et Fight.

[7] Jack Pierson : Sometimes I think I’d Rather Be a Movie Star than an Artist – Mark Morrisroe; Most Days I Think I’d Rather Be a Photograph than a Human Being- Jack Pierson in Artforum January, 1994

[8] Doit-on y lire un clin d’œil malicieux au film de Duchamp Anémic Cinéma (1924-26) qui à la signature de Rose Selavy juxtapose son empreinte digitale

[9] Peter Gidal, Malcolm LeGrice, Birgit et Willem Hein auquel on peut ajouter Ryszard Wasko, Joseph Robakowski. Voir Stuctural Film Anthology de Peter Gidal, BFI Londres 1976 et Abstarct Film and Beyond de Malcolm Legrice Studio Vista Londres

[10] Remarquons qu’il s’agit d’une époque qui face à l’irrution du Sida répond au moralisme et à la dénégation des représentations des pratiques homsexuelles par un activisme qui met en avnt des corps sensibles dans tous leurs états. Le champ de la photographie, du cinéma et de la vidéo sont alors des outils privilégiés dans ces éclosions subjectives

[11] Notes on Camp, Partisan Review 1964

[12] Réponse inédite de Taylor Mead à une question de Catia Riccaboni, en avril 90

[13] Richard Dyer : Now you see it Studies on Lesbian and Gay Film, p. 103-04 Routlege, Londres 1990 Alors que « Flaming Creatures porte la marque de la la personnalité de Jack Smith, il n’est pas une exploration de sa psyché, et ne révèle pas non plus le moi intérieur des performers drag-queen qui sont là pour le spectacle. Il y a un glissement de la personnalité du cinéaste au profit de la personnalité du performer qui est aussi un déplacement de l’exploration de personnalité comme réalité intérieure à l’observation d’une surface externe. »

[14] D’après Stuart Comer in Lipstick Traces: The Films of Mark Morrisroe in Mark Morrisroe, Catalogue exposion FotoMuseum Winterthur JRP Ringier, Zurich 2007

[15] Sur ce trouble des genres voir Jean-Yves le Talec: Folles de France éditions la découverte, Paris 2008

[16] Taylor Mead : On Amphetamine and in Europe, Exerpts from the Anonymous Diary of A New York Youth Vol 3, p 131, Boss Books New York 1968

[17] Cross-Gender / Cross-Genre, in Mike Kelley Foul Perfection p 104-105 MIT Press 2003

[18] Les strobe cut ont été utilisés par Anthony Balch et W.S. Burroughs dans The cup-ups (1966) mais surtout ar Warhol dans Bufferin (1966). Un strobe cut est un plan précedé d’un photogramme blanc qui induit ainsi un flash illuminant le plan.

[19] Il s’agit de Stray Dogs, dans laquelle David Wojnarowicz, joue le rôle d’un jeune gay qui n’arrive à capter l’attention d’un peintre que lorsqu’il s’est arraché un bras.

[20] Ramsey McPhillips raconte l’histoire de ce film et de sa diffusion sur une chaine locale de Boston dans le Pat Hearn Show in : Who Turned Out the Limelight? The Tragi-Comedy of Mark Morrisroe, in Loss Within Loss, p 99 edited by Edmund White, University of Wisconsin Press, Madison 2001

[21] Voir sur you tube la série Leona a Assassina Vingativa, e Meu nome e Leona

yann beauvais

Tradução: B³ / Claire Laribe

Quando se pensa emSink or Swim e no dispositivo que ele desdobra, a gente fica surpreso pela diferença existente na exposição e a articulação do pessoal e sua divulgação pública, comparado ao cinema pessoal, até então em voga. De fato, a questão não é para a artista criar um mito através de diversas reminiscências poéticas, ainda menos constituir uma lenda, também não se inscreve na produção de um discurso, chamando ou convocando a História das ideias e do mundo. À diferença de Hollis Frampton, a qual se faz frequente referência, e sobretudo o filme Zorns Lemma, quando se fala de Sink or Swim, a cineasta não participa dessa produção modernista, que é a grande narrativa e em particular da narrativa especulativa. De maneira mais simples, ela conta histórias, não uma história, ela convoca uma dimensão afetiva sem com isso esquecer da dimensão coletiva. O filme não se inscreve num universalismo do conhecimento, mas divide a partir da narrativa de uma experiência, um território comum, ele se inscreve assim numa fenomenologia da percepção em ação e nesse sentido se distancia consideravelmente das “grandes questões”.

Quando se pensa emSink or Swim e no dispositivo que ele desdobra, a gente fica surpreso pela diferença existente na exposição e a articulação do pessoal e sua divulgação pública, comparado ao cinema pessoal, até então em voga. De fato, a questão não é para a artista criar um mito através de diversas reminiscências poéticas, ainda menos constituir uma lenda, também não se inscreve na produção de um discurso, chamando ou convocando a História das ideias e do mundo. À diferença de Hollis Frampton, a qual se faz frequente referência, e sobretudo o filme Zorns Lemma, quando se fala de Sink or Swim, a cineasta não participa dessa produção modernista, que é a grande narrativa e em particular da narrativa especulativa. De maneira mais simples, ela conta histórias, não uma história, ela convoca uma dimensão afetiva sem com isso esquecer da dimensão coletiva. O filme não se inscreve num universalismo do conhecimento, mas divide a partir da narrativa de uma experiência, um território comum, ele se inscreve assim numa fenomenologia da percepção em ação e nesse sentido se distancia consideravelmente das “grandes questões”.

Se nos primeiros filmes, a escrita na película era um elemento essencial à manifestação da cineasta, em Hide and Seek (1996) agora só tem uma, importantíssima, pois ela está associada ao querer a constatação, marcando de maneira simultânea o desejo e o proibido, a lei a seu enunciado: “eu nunca me casarei”. A declamação inscreve a recusa da aceitação do casamento para os gays e lésbicas. Hide and Seek evoca as tormentas de uma adolescente frente à descoberta de seus desejos, essa ficção é entrelaçada a uma série de entrevistas de lésbicas que contam sobre suas adolescências e a descoberta de suas diferenças. Esse filme retoma a constatação que First Come Love (1991) tinha posto em evidência em relação ao casamento, que opunha planos de saída de recém-casados de igrejas e nomes dos países, proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 1991, apenas a Dinamarca tinha legalizado as uniões para casais do mesmo sexo. A fala da cineasta torna-se uma fala comum, ou mais especificamente, a de uma comunidade, que a partir de uma singularidade enuncia o coletivo. Esse deslocamento já tinha sido operado comThe Lesbians Advengers Eat Fire, Too (1993), no qual a cineasta aparece falando da mesma maneira que outras mulheres da sua experiência e da militância lésbica, como difundida em 1991/92, pelo Lesbians Advengers. EmHide and Seek, ela faz o papel de uma professora que interrompe a conversa entre duas meninas durante a projeção de um filme de educação sexual. Nota-se que o filme trabalha dois registros: o da ficção e o do documentário, os unindo através da produção de uma experiência compartilhada, a da invisibilidade, do afastar do diferente. A cineasta dá a ouvir e ver, mais uma vez, o que a célula familiar e a sociedade não quer ouvir, nem ver, e isso do ponto de vista de uma menina. A questão não é de contar a história pessoal como emSink or Swim, mas de compartilhar uma experiência coletiva, embora específica para cada uma. A superação do sujeito (da sua única experiência) numa narrativa inventada, cria uma distância suficiente para que a experiência se transforme, permitindo a elaboração de um coletivo, a partir do qual lutas individuais e coletivas possam ser pensadas, ditas e efetuadas. É articulando as duas esferas, o público e o privado, fazendo de um o momento do outro, que a cineasta volta ao particular em direção ao coletivo, e estabelece ligações entre as diferentes manifestações de resistência e de afirmação feministas, e com o movimento para o reconhecimento dos direitos das lésbicas e dos gays. A escolha da manifestação de si não se expressa para todas as lutas, mas se torna exemplo dessas lutas, nesse sentido a superação de si se faz dentro da sua dissolução, através da polifonia dos testemunhos, para a constituição de um sensível compartilhado, dessa maneira, a experiência do outro pode se dar a ouvir ou se misturar à da cineasta; lembre-se que em Sink or Swim a autobiografia domina, mas ao mesmo tempo coexiste a cineasta perfeita dos retratos das famílias americanas e das suas disfunções nos anos cinquenta e sessenta. Que seja a biografia da cineasta em Sink or Swim, ou a adolescência das meninas em Hide and Seek, ou mesmo na experiência da doença emOdds of Recoveries (2002). “Enquanto minha história elabora o filme, ela é menos importante que a experiência do espetador, que está livre para lembrar-se das suas próprias histórias, condenar, dialogar, ou se identificar com minha experiência.” No seu último filme, Seeing Red (2006), encontra-se de novo essa maneira de compartilhar uma experiência pessoal a um público maior que ultrapasse o ambiente íntimo.

Se nos primeiros filmes, a escrita na película era um elemento essencial à manifestação da cineasta, em Hide and Seek (1996) agora só tem uma, importantíssima, pois ela está associada ao querer a constatação, marcando de maneira simultânea o desejo e o proibido, a lei a seu enunciado: “eu nunca me casarei”. A declamação inscreve a recusa da aceitação do casamento para os gays e lésbicas. Hide and Seek evoca as tormentas de uma adolescente frente à descoberta de seus desejos, essa ficção é entrelaçada a uma série de entrevistas de lésbicas que contam sobre suas adolescências e a descoberta de suas diferenças. Esse filme retoma a constatação que First Come Love (1991) tinha posto em evidência em relação ao casamento, que opunha planos de saída de recém-casados de igrejas e nomes dos países, proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 1991, apenas a Dinamarca tinha legalizado as uniões para casais do mesmo sexo. A fala da cineasta torna-se uma fala comum, ou mais especificamente, a de uma comunidade, que a partir de uma singularidade enuncia o coletivo. Esse deslocamento já tinha sido operado comThe Lesbians Advengers Eat Fire, Too (1993), no qual a cineasta aparece falando da mesma maneira que outras mulheres da sua experiência e da militância lésbica, como difundida em 1991/92, pelo Lesbians Advengers. EmHide and Seek, ela faz o papel de uma professora que interrompe a conversa entre duas meninas durante a projeção de um filme de educação sexual. Nota-se que o filme trabalha dois registros: o da ficção e o do documentário, os unindo através da produção de uma experiência compartilhada, a da invisibilidade, do afastar do diferente. A cineasta dá a ouvir e ver, mais uma vez, o que a célula familiar e a sociedade não quer ouvir, nem ver, e isso do ponto de vista de uma menina. A questão não é de contar a história pessoal como emSink or Swim, mas de compartilhar uma experiência coletiva, embora específica para cada uma. A superação do sujeito (da sua única experiência) numa narrativa inventada, cria uma distância suficiente para que a experiência se transforme, permitindo a elaboração de um coletivo, a partir do qual lutas individuais e coletivas possam ser pensadas, ditas e efetuadas. É articulando as duas esferas, o público e o privado, fazendo de um o momento do outro, que a cineasta volta ao particular em direção ao coletivo, e estabelece ligações entre as diferentes manifestações de resistência e de afirmação feministas, e com o movimento para o reconhecimento dos direitos das lésbicas e dos gays. A escolha da manifestação de si não se expressa para todas as lutas, mas se torna exemplo dessas lutas, nesse sentido a superação de si se faz dentro da sua dissolução, através da polifonia dos testemunhos, para a constituição de um sensível compartilhado, dessa maneira, a experiência do outro pode se dar a ouvir ou se misturar à da cineasta; lembre-se que em Sink or Swim a autobiografia domina, mas ao mesmo tempo coexiste a cineasta perfeita dos retratos das famílias americanas e das suas disfunções nos anos cinquenta e sessenta. Que seja a biografia da cineasta em Sink or Swim, ou a adolescência das meninas em Hide and Seek, ou mesmo na experiência da doença emOdds of Recoveries (2002). “Enquanto minha história elabora o filme, ela é menos importante que a experiência do espetador, que está livre para lembrar-se das suas próprias histórias, condenar, dialogar, ou se identificar com minha experiência.” No seu último filme, Seeing Red (2006), encontra-se de novo essa maneira de compartilhar uma experiência pessoal a um público maior que ultrapasse o ambiente íntimo. e emSeeing Red, para manter uma continuidade que participe do diário filmado. Diário dos problemas de saúde ou diário de uma convalescência, de volta a ela mesma a partir de um olhar crítico sobre suas (nossas) atividades domésticas; por exemplo, cozinhar. As reflexões ou críticas auto endereçadas de Su Friedrich, nos leva a pensar em nossas próprias vidas e raramente é confortável, porque nós estamos entre a surpresa e o mal-estar de assistir a tais enunciados de um(a) outro(a) que refletem as nossas próprias experiências. Assim que a cineasta o nota: “Eu acho o diário filmado enquanto gênero, muito constrangedor e problemático; mais enquanto eu fazia esse vídeo; eu descobri que os problemas eram mais interessantes que frustrantes, e que eu queria e estava pronta para me constranger sem fim, então me senti obrigada a continuar a filmar, e depois a mostrar no intuito de aprender alguma coisa em relação ao tema desse gênero confuso e perturbador (turvo e turvador).” É nessa confusão, essa ambivalência na posição da autora ao mesmo tempo sujeito e objeto, mostrado e escondido simultaneamente que reside a força do diário, tal como realizado pela cineasta.

e emSeeing Red, para manter uma continuidade que participe do diário filmado. Diário dos problemas de saúde ou diário de uma convalescência, de volta a ela mesma a partir de um olhar crítico sobre suas (nossas) atividades domésticas; por exemplo, cozinhar. As reflexões ou críticas auto endereçadas de Su Friedrich, nos leva a pensar em nossas próprias vidas e raramente é confortável, porque nós estamos entre a surpresa e o mal-estar de assistir a tais enunciados de um(a) outro(a) que refletem as nossas próprias experiências. Assim que a cineasta o nota: “Eu acho o diário filmado enquanto gênero, muito constrangedor e problemático; mais enquanto eu fazia esse vídeo; eu descobri que os problemas eram mais interessantes que frustrantes, e que eu queria e estava pronta para me constranger sem fim, então me senti obrigada a continuar a filmar, e depois a mostrar no intuito de aprender alguma coisa em relação ao tema desse gênero confuso e perturbador (turvo e turvador).” É nessa confusão, essa ambivalência na posição da autora ao mesmo tempo sujeito e objeto, mostrado e escondido simultaneamente que reside a força do diário, tal como realizado pela cineasta. a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

, Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967).

, Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967). é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou