Publicado em Francês em Gruppen n°6 Hiver 2013 Mont de Marsan

À sombra tutelar dos cineastas americanos, trabalhou na área do “documentário subjetivo”; Wharol, Mekas, ou seja artistas que documentaram micro-mundos, ambientes nos quais eles se identificavam, o cinema de Su Friedrich se desenvolveu privilegiando a fala, a escrita de um “eu”, se distanciando da celebração apenas em benefício de um posicionamento em relação ao mundo. Segundo Catherine Russel, mesmo se Warhol transforma seus amigos-atores em produtos, enquanto Mekas torna seus amigos cineastas em poetas de um novo mundo; aquilo que os motivava não era documentar os mundos, mas renovar as formas das representações cinematográficas, colocando em primeiro plano a experimentação formal e a expressão pessoal.

Essas duas abordagens serão criticadas pelos cineastas que se afirmaram nos anos oitenta, entre os quais Trinh-Minh-há, Peggy Ahwesh, Su Friedrich, Abigail Child, Leslie Thornton, Pratibha Parmar, Isaac Julien, Marlon Riggs, Richard Fung, são as figuras mais importantes.

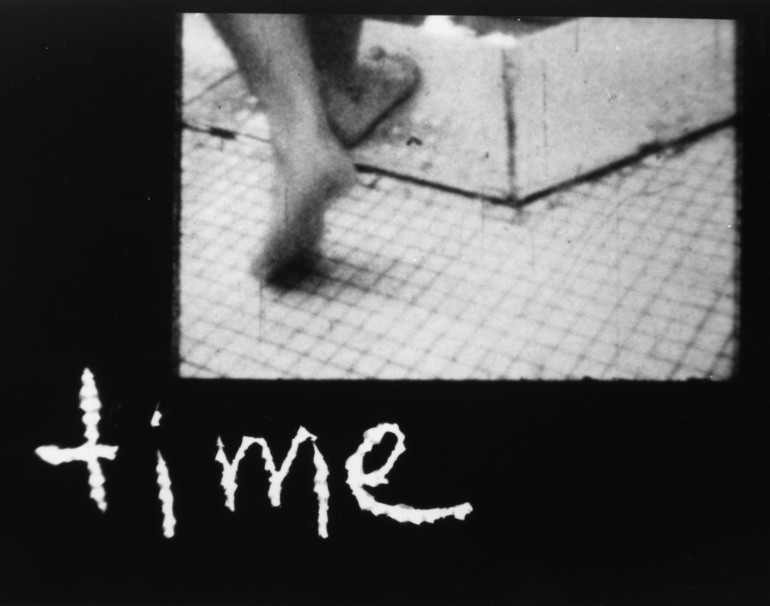

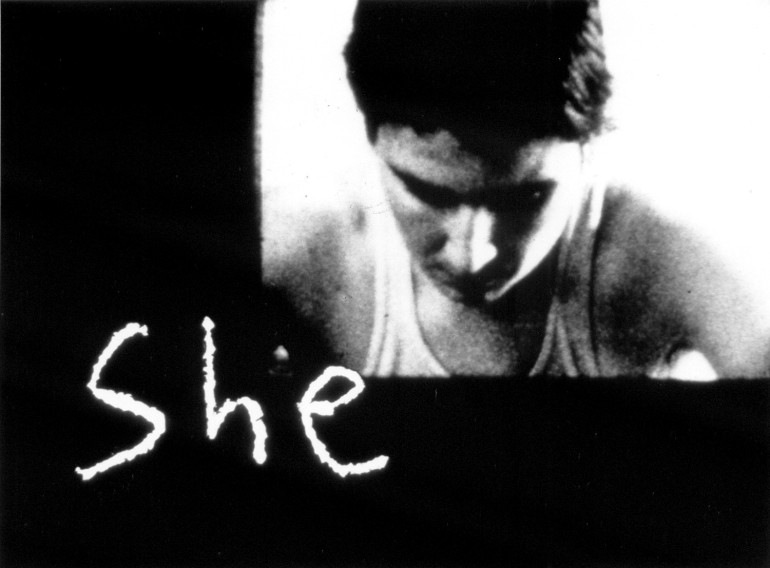

A primeira vez que eu assisti um filme de Su Friedrich, em Londres, foi Gently Down the Stream de 1981. Esse filme curto me surpreendeu, ele parecia muito distante de tudo que então acontecia na França. Ele associava diferentes técnicas e conteúdos, usados com pouca frequência (poucos usitados) no cinema experimental da época, apesar do fato do cinema do corpo ser um cinema subjetivo, o filme focava mais na performance que na intimidade. Gently Down the Streamcoloca a dimensão pessoal como prática política que torna do sonho um instrumento de análise de si mesmo e do social. A política dos corpos e dos gêneros, assim se manifestava através de uma série de sonhos gravada sobre a emulsão. Trata-se de uma seleção do seu diário de sonho. As imagens, acompanhando esses sonhos, não necessariamente ilustravam o conteúdo do sonho, a relação era menos sutil, menos tênue. Como escreve a cineasta, em um livro de artista que ela dedica a esse filme: “Quando a gente assiste ao filme, se leem os treze sonhos”. Os textos espalhados ritmam o filme, dando-lhe um aspecto tátil; eles ritmam e dão forma à imagem composta do filme, palavra por palavra, letra por letra, assinando, legendando, taxando as imagens fotográficas cujo elemento dominante é a água, imagem em movimento constituindo o segundo elemento da proposta. Os sonhos expõem os conflitos pessoais entre a política e a sociedade, frente à sexualidade, religião e feminismo. Esses temas são trabalhados ao longo da obra da cineasta.

Quando Su Friedrich se lança, embarca, no cinema experimental, este está amplamente dominado pela produção masculina. Ela constitui o corpus majoritário do panteão da Antologia Film Archive nomeado The Essential Cinema, apesar da importância das obras de artistas norte americanas como as de Maya Deren, Shirley Clarke, Marie Menken, Chick Strand, Joyce Wieland ou Carolee Schneemann. Os efeitos de questionamento da dominação masculina no cinema experimental e o vídeo demoraram a se atualizar no campo institucional – durante os estudos feministas, depois do artigo de Laura Mulvey Visual Pleasures and Narrative cinema – desenvolvendo-se a partir de meados de 1975. Para Laura Mulvey, um cinema feminista só podia ser um cinema de vanguarda opusendo-se ao cinema hollywoodiano, devendo “libertar o olhar da câmera, na sua materialidade temporal e espacial, e o do público no seu distanciamento apaixonado e dialético.” Essa libertação do olhar foi realizada por várias cineastas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desde o final dos anos setenta, e de maneira mais forte nos anos oitenta com a emergência de uma nova geração que, como Su Friedrich, redefiniram as práticas do vídeo e do cinema, sem se impedir de trabalhar narrativa e prazer visual, como acontece em Damned If You Don´t (1987) provando literalmente o pressuposto quanto às boas e más freiras de Black Narcissus (1947), de Powel e Pressburger.

Para essas mulheres cineastas, as questões da diferença, da alteridade, do gênero e da raça são essenciais para que dessem forma, querendo ou não, tanto às nossas representações, quanto as dos outros. A inquietação, a instabilidade, que essas questões trazem à tona, aparecem nas montagens estouradas, fragmentadas, em Abigail Child, mas também nos estratos narrativos polifônicos de Yvonne Rainer, ou ainda, entrelaçando a ficção à realidade, num jogo que Su Friedrich coloca na maioria dos seus filmes. O reconhecimento da especificidade da sexualidade lésbica é importante para a cineasta, na medida em que ela foi, no cinema, no mínimo marginalizada ou sempre colocada como perversa. É com o movimento feminista e os movimentos gay e lésbico, que surgem representações positivas de lésbicas nos filmes de Jan Oxenberg e Barbara Hammer, nos anos setenta.

Como construir filmes a partir de sua experiência pessoal sem se deixar levar à complacência do narcisismo, é basicamente a questão que resolve a cineasta. Cada filme é elaborado a partir de um evento, de um questionamento, de um conflito. A resolução do conflito não é o objeto cinematográfico, a questão não é fazer uma terapia através do filme, mas sim usar o conflito como pretexto para colocar em andamento os processos criativos que, expondo o conflito, o ultrapassam, a fim de colocar em comum uma experiência. É no compartilhar dessa experiência, e portanto no distanciamento da cineasta em relação á “sua” história, que o filme se enraíza, a obra em si. A dificuldade está na faculdade de estabelecer a distância certa entre o afetivo e a efusão. Se as histórias que nós temos para contar estão próximas demais umas das outras, então não arriscamos sobrecarregá-las afetivamente, sem conseguir cortar o excesso de proximidade. A questão não é de se livrar do íntimo, mas achar os meios de falar de uma experiência singular sem se amarrar, ancorar, definitivamente a um sujeito. O trabalho do filme consiste na produção de um sujeito flutuando (objeto do filme), que é compartilhável, embora o que seja dito seja perturbador. O problema não está na perturbação, mas no fato que ela não esconde o projeto. Para isso, a cineasta desenvolve estratégias a fim de articular os aspectos formais ao pessoal, no curto texto publicado em 2003, reconhecendo a importância da percepção dos outros na elaboração dos projetos: “Esse grupo generoso de amigos flutuantes, que coletivamente passou centenas de horas ao longo dos anos, lendo textos e assistindo a projeções nas salas de montagem, me dizendo o que eles escutavam e viam.”

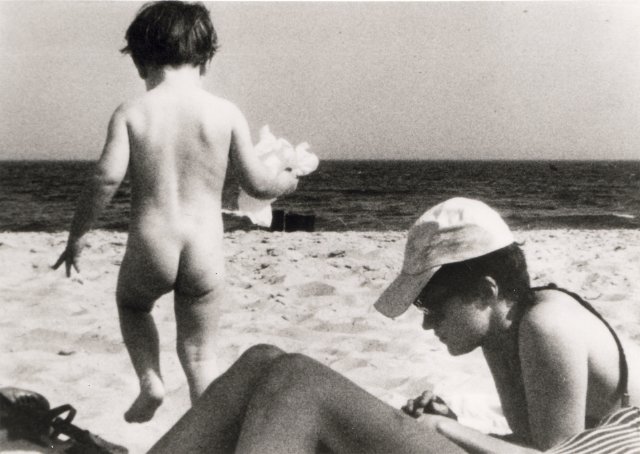

Em Sink or Swim (1990), o recurso a um alfabeto invertido impõe o número de partes do filme, vinte e seis histórias, seguidas de uma coda. Essas histórias contadas pela voz de uma menina se acoplam sobre imagens de fontes diversas. A relação entre esse texto (ouvido) e as imagens é flutuante, como se nós estivéssemos na presença de dois estados de um sujeito, que às vezes convergem, divergem, ou se casam brevemente, criando movimentos e velocidades de consciência distintas durante a percepção. O filme se propõe a tornar visível, e audível, simultaneamente, a voz da menina; a experiência da criança, como também tornar visível a ausência do pai. É pelo intermédio da voz que esses dois invisíveis se tornam acessíveis. O ponto de convergência das duas pistas, se realiza quando a cineasta datilografa uma carta ao pai que ela gostaria de ter lhe enviado. Convergência dos tempos pela produção de uma escrita em ação. Não é mais a lembrança, mas a produção em si de uma mancha, de um processo análogo a este que consiste em fazer um filme. Tornar visível, dar a ouvir são invariáveis dentro do movimento feminista que tentou, entre outras coisas, afirmar a existência de um gênero tomando posse e produzindo suas próprias representações. Porém, como o diz a cineasta: “Eu não quero amenizar o que as feministas fizeram, mas a maior parte do discurso da época se concentrava nas mães, nas filhas e nas mulheres em relação aos homens. Se falava dos homens, mas não de maneira direta. Ele sempre era invisível. Isso, é o outro aspeto da invisibilidade, tem, de um lado, os oprimidos que se sentem invisíveis, e do outro lado, o opressor cujo papel é invisível. Eles estão presentes, quero dizer os pais estão presentes, os líderes políticos tem uma presença pública, mas o que eles realmente são não é visível. O que se vê, é o papel público deles, o que eles são de verdade não é visto. Uma das razões de fazer Sink or Swim é de dizer que eu quero tornar visível esse pai pelo que ele realmente é.” A incorporação de trechos de programas de TV americana (Father Knows Best) apresentando uma célula familiar típica revela de maneira caricatural os clichês que as mídias de massa carregavam nos anos cinquenta.

Quando se pensa emSink or Swim e no dispositivo que ele desdobra, a gente fica surpreso pela diferença existente na exposição e a articulação do pessoal e sua divulgação pública, comparado ao cinema pessoal, até então em voga. De fato, a questão não é para a artista criar um mito através de diversas reminiscências poéticas, ainda menos constituir uma lenda, também não se inscreve na produção de um discurso, chamando ou convocando a História das ideias e do mundo. À diferença de Hollis Frampton, a qual se faz frequente referência, e sobretudo o filme Zorns Lemma, quando se fala de Sink or Swim, a cineasta não participa dessa produção modernista, que é a grande narrativa e em particular da narrativa especulativa. De maneira mais simples, ela conta histórias, não uma história, ela convoca uma dimensão afetiva sem com isso esquecer da dimensão coletiva. O filme não se inscreve num universalismo do conhecimento, mas divide a partir da narrativa de uma experiência, um território comum, ele se inscreve assim numa fenomenologia da percepção em ação e nesse sentido se distancia consideravelmente das “grandes questões”.

Quando se pensa emSink or Swim e no dispositivo que ele desdobra, a gente fica surpreso pela diferença existente na exposição e a articulação do pessoal e sua divulgação pública, comparado ao cinema pessoal, até então em voga. De fato, a questão não é para a artista criar um mito através de diversas reminiscências poéticas, ainda menos constituir uma lenda, também não se inscreve na produção de um discurso, chamando ou convocando a História das ideias e do mundo. À diferença de Hollis Frampton, a qual se faz frequente referência, e sobretudo o filme Zorns Lemma, quando se fala de Sink or Swim, a cineasta não participa dessa produção modernista, que é a grande narrativa e em particular da narrativa especulativa. De maneira mais simples, ela conta histórias, não uma história, ela convoca uma dimensão afetiva sem com isso esquecer da dimensão coletiva. O filme não se inscreve num universalismo do conhecimento, mas divide a partir da narrativa de uma experiência, um território comum, ele se inscreve assim numa fenomenologia da percepção em ação e nesse sentido se distancia consideravelmente das “grandes questões”.

Se Sink or Swim trabalha a figura do pai, entre outras coisas, The Ties That Bind (1984), questiona a história do relacionamento da cineasta com a sua mãe, perguntando para esta sobre seu passado na Alemanha, sobre o que ela fez durante a Segunda Guerra Mundial, sobre o seu deslocamento, sua mudança, ao acabar da guerra, por causa do seu casamento com um americano que a deixa em 1965, com três filhos, inclusive a cineasta. As perguntas ou comentários da cineasta são riscados na emulsão preta, enquanto se ouve e se vê o rosto da mãe dela, ou tomando banho num lago, mas as imagens desta nunca são sincronizadas com a voz. Esse empreendimento se cristaliza em volta da permanência do antissemitismo, e da oposição à guerra. A troca entre a mãe e a filha está ritmada por imagens do arquivo da Alemanha Hitleriana, por plantas contemporâneas da casa da infância da mãe, do campo de Dachau, e também por vários planos mostrando a atualidade da luta pacifista, contra as veleidades guerreiras de Reagan e de suas fantasias de guerra nas estrelas. O filme cria uma ligação entre as gerações através da permanência das lutas e oposição à guerra, à ocupação. A história da ocupação da casa familiar pelas forças armadas americanas e a devastação que ocorrem, em ressonância às violações e comportamentos das mesmas forças armadas de ocupação, no Iraque ou no Afeganistão. Os comportamentos são muito parecidos e produzem um ódio comum, em qualquer lugar ou época que for. Porém, como o filme explica bem, não se pode colocar no mesmo plano a luta do grupo White Rose, de resistentes alemães que pagaram com a vida a militância, e a das manifestantes americanas contra um pequeno grupo pró-nazista americano.

A cineasta se pergunta por que a sua mãe não fez nada para se opor diretamente ao nazismo, fora a recusa de se submeter ao regime, essa pergunta antecipa a que Barbara Strenberg faz no seu filme Beating (1995), em relação ao nazismo. Nas duas cineastas, o questionamento leva ao se perguntar o que é que elas mesmas teriam feito naquelas circunstâncias.

Se nos primeiros filmes, a escrita na película era um elemento essencial à manifestação da cineasta, em Hide and Seek (1996) agora só tem uma, importantíssima, pois ela está associada ao querer a constatação, marcando de maneira simultânea o desejo e o proibido, a lei a seu enunciado: “eu nunca me casarei”. A declamação inscreve a recusa da aceitação do casamento para os gays e lésbicas. Hide and Seek evoca as tormentas de uma adolescente frente à descoberta de seus desejos, essa ficção é entrelaçada a uma série de entrevistas de lésbicas que contam sobre suas adolescências e a descoberta de suas diferenças. Esse filme retoma a constatação que First Come Love (1991) tinha posto em evidência em relação ao casamento, que opunha planos de saída de recém-casados de igrejas e nomes dos países, proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 1991, apenas a Dinamarca tinha legalizado as uniões para casais do mesmo sexo. A fala da cineasta torna-se uma fala comum, ou mais especificamente, a de uma comunidade, que a partir de uma singularidade enuncia o coletivo. Esse deslocamento já tinha sido operado comThe Lesbians Advengers Eat Fire, Too (1993), no qual a cineasta aparece falando da mesma maneira que outras mulheres da sua experiência e da militância lésbica, como difundida em 1991/92, pelo Lesbians Advengers. EmHide and Seek, ela faz o papel de uma professora que interrompe a conversa entre duas meninas durante a projeção de um filme de educação sexual. Nota-se que o filme trabalha dois registros: o da ficção e o do documentário, os unindo através da produção de uma experiência compartilhada, a da invisibilidade, do afastar do diferente. A cineasta dá a ouvir e ver, mais uma vez, o que a célula familiar e a sociedade não quer ouvir, nem ver, e isso do ponto de vista de uma menina. A questão não é de contar a história pessoal como emSink or Swim, mas de compartilhar uma experiência coletiva, embora específica para cada uma. A superação do sujeito (da sua única experiência) numa narrativa inventada, cria uma distância suficiente para que a experiência se transforme, permitindo a elaboração de um coletivo, a partir do qual lutas individuais e coletivas possam ser pensadas, ditas e efetuadas. É articulando as duas esferas, o público e o privado, fazendo de um o momento do outro, que a cineasta volta ao particular em direção ao coletivo, e estabelece ligações entre as diferentes manifestações de resistência e de afirmação feministas, e com o movimento para o reconhecimento dos direitos das lésbicas e dos gays. A escolha da manifestação de si não se expressa para todas as lutas, mas se torna exemplo dessas lutas, nesse sentido a superação de si se faz dentro da sua dissolução, através da polifonia dos testemunhos, para a constituição de um sensível compartilhado, dessa maneira, a experiência do outro pode se dar a ouvir ou se misturar à da cineasta; lembre-se que em Sink or Swim a autobiografia domina, mas ao mesmo tempo coexiste a cineasta perfeita dos retratos das famílias americanas e das suas disfunções nos anos cinquenta e sessenta. Que seja a biografia da cineasta em Sink or Swim, ou a adolescência das meninas em Hide and Seek, ou mesmo na experiência da doença emOdds of Recoveries (2002). “Enquanto minha história elabora o filme, ela é menos importante que a experiência do espetador, que está livre para lembrar-se das suas próprias histórias, condenar, dialogar, ou se identificar com minha experiência.” No seu último filme, Seeing Red (2006), encontra-se de novo essa maneira de compartilhar uma experiência pessoal a um público maior que ultrapasse o ambiente íntimo.

Se nos primeiros filmes, a escrita na película era um elemento essencial à manifestação da cineasta, em Hide and Seek (1996) agora só tem uma, importantíssima, pois ela está associada ao querer a constatação, marcando de maneira simultânea o desejo e o proibido, a lei a seu enunciado: “eu nunca me casarei”. A declamação inscreve a recusa da aceitação do casamento para os gays e lésbicas. Hide and Seek evoca as tormentas de uma adolescente frente à descoberta de seus desejos, essa ficção é entrelaçada a uma série de entrevistas de lésbicas que contam sobre suas adolescências e a descoberta de suas diferenças. Esse filme retoma a constatação que First Come Love (1991) tinha posto em evidência em relação ao casamento, que opunha planos de saída de recém-casados de igrejas e nomes dos países, proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 1991, apenas a Dinamarca tinha legalizado as uniões para casais do mesmo sexo. A fala da cineasta torna-se uma fala comum, ou mais especificamente, a de uma comunidade, que a partir de uma singularidade enuncia o coletivo. Esse deslocamento já tinha sido operado comThe Lesbians Advengers Eat Fire, Too (1993), no qual a cineasta aparece falando da mesma maneira que outras mulheres da sua experiência e da militância lésbica, como difundida em 1991/92, pelo Lesbians Advengers. EmHide and Seek, ela faz o papel de uma professora que interrompe a conversa entre duas meninas durante a projeção de um filme de educação sexual. Nota-se que o filme trabalha dois registros: o da ficção e o do documentário, os unindo através da produção de uma experiência compartilhada, a da invisibilidade, do afastar do diferente. A cineasta dá a ouvir e ver, mais uma vez, o que a célula familiar e a sociedade não quer ouvir, nem ver, e isso do ponto de vista de uma menina. A questão não é de contar a história pessoal como emSink or Swim, mas de compartilhar uma experiência coletiva, embora específica para cada uma. A superação do sujeito (da sua única experiência) numa narrativa inventada, cria uma distância suficiente para que a experiência se transforme, permitindo a elaboração de um coletivo, a partir do qual lutas individuais e coletivas possam ser pensadas, ditas e efetuadas. É articulando as duas esferas, o público e o privado, fazendo de um o momento do outro, que a cineasta volta ao particular em direção ao coletivo, e estabelece ligações entre as diferentes manifestações de resistência e de afirmação feministas, e com o movimento para o reconhecimento dos direitos das lésbicas e dos gays. A escolha da manifestação de si não se expressa para todas as lutas, mas se torna exemplo dessas lutas, nesse sentido a superação de si se faz dentro da sua dissolução, através da polifonia dos testemunhos, para a constituição de um sensível compartilhado, dessa maneira, a experiência do outro pode se dar a ouvir ou se misturar à da cineasta; lembre-se que em Sink or Swim a autobiografia domina, mas ao mesmo tempo coexiste a cineasta perfeita dos retratos das famílias americanas e das suas disfunções nos anos cinquenta e sessenta. Que seja a biografia da cineasta em Sink or Swim, ou a adolescência das meninas em Hide and Seek, ou mesmo na experiência da doença emOdds of Recoveries (2002). “Enquanto minha história elabora o filme, ela é menos importante que a experiência do espetador, que está livre para lembrar-se das suas próprias histórias, condenar, dialogar, ou se identificar com minha experiência.” No seu último filme, Seeing Red (2006), encontra-se de novo essa maneira de compartilhar uma experiência pessoal a um público maior que ultrapasse o ambiente íntimo.

O trabalho cinematográfico de Su Friedrich é anterior ao reality show e não participa da compulsão narcísica que a internet e os blogues acentuaram através da apropriação dos meios de televigilância, aplicados a si como se via, e podia se pressentir em No Sex Last Night(1995) de Sophie Calle e Gregory Shepard, e sobretudo nos milhares de vídeos pessoais colocados na internet a cada dia no You tube e Daily Motion. Porém, o trabalho compartilha com essas práticas o fato de privilegiar um cinema na primeira pessoa, um cinema trabalhado a partir das crises, dos nós emocionais que a cineasta enfrenta. Não se pode falar em um cinema da reificação, nós não estamos em f rente a uma busca desesperada pelo reconhecimento de si no mundo, como realiza Anne Charlotte Robertson, nós estamos mais perto do que se chama, na literatura, de autoficção. Segundo Sérgio Doubrovky, que criou a noção “autoficção é uma narrativa cujas características correspondem às da autobiografia, mas que proclama sua identidade com o romance admitindo integrar fatos da realidade com elementos fictícios, que seja na edição clássica ou na internet.” Com o advento, a chegada, do personal cinema(o cinema na primeira pessoa), pode-se dizer que a autoficção se tornou um gênero próprio, que torna possível a transcendência do diário filmado para o benefício do ensaio e isso a partir de dados biográficos mais sutis, mas trabalhados segundo modalidades que não necessariamente respeitam a linearidade esperada pela narrativa biográfica. A livre associação pode então se tornar o motor da ficção (existe uma palavra em inglês que mistura ficção aos fatos : faction). Vários filmes de tevê (biopic), narrativas que trabalham esse registro, põem em imagem a vida de um personagem público qualquer. A cineasta não se inscreve nesse universo da biopic, quando ela se aventura de maneira mais explícita, se colocando diretamente em cena, como ela fez em The Odds of Recovery e emSeeing Red, para manter uma continuidade que participe do diário filmado. Diário dos problemas de saúde ou diário de uma convalescência, de volta a ela mesma a partir de um olhar crítico sobre suas (nossas) atividades domésticas; por exemplo, cozinhar. As reflexões ou críticas auto endereçadas de Su Friedrich, nos leva a pensar em nossas próprias vidas e raramente é confortável, porque nós estamos entre a surpresa e o mal-estar de assistir a tais enunciados de um(a) outro(a) que refletem as nossas próprias experiências. Assim que a cineasta o nota: “Eu acho o diário filmado enquanto gênero, muito constrangedor e problemático; mais enquanto eu fazia esse vídeo; eu descobri que os problemas eram mais interessantes que frustrantes, e que eu queria e estava pronta para me constranger sem fim, então me senti obrigada a continuar a filmar, e depois a mostrar no intuito de aprender alguma coisa em relação ao tema desse gênero confuso e perturbador (turvo e turvador).” É nessa confusão, essa ambivalência na posição da autora ao mesmo tempo sujeito e objeto, mostrado e escondido simultaneamente que reside a força do diário, tal como realizado pela cineasta.

e emSeeing Red, para manter uma continuidade que participe do diário filmado. Diário dos problemas de saúde ou diário de uma convalescência, de volta a ela mesma a partir de um olhar crítico sobre suas (nossas) atividades domésticas; por exemplo, cozinhar. As reflexões ou críticas auto endereçadas de Su Friedrich, nos leva a pensar em nossas próprias vidas e raramente é confortável, porque nós estamos entre a surpresa e o mal-estar de assistir a tais enunciados de um(a) outro(a) que refletem as nossas próprias experiências. Assim que a cineasta o nota: “Eu acho o diário filmado enquanto gênero, muito constrangedor e problemático; mais enquanto eu fazia esse vídeo; eu descobri que os problemas eram mais interessantes que frustrantes, e que eu queria e estava pronta para me constranger sem fim, então me senti obrigada a continuar a filmar, e depois a mostrar no intuito de aprender alguma coisa em relação ao tema desse gênero confuso e perturbador (turvo e turvador).” É nessa confusão, essa ambivalência na posição da autora ao mesmo tempo sujeito e objeto, mostrado e escondido simultaneamente que reside a força do diário, tal como realizado pela cineasta.

As formas cinematográficas que a artista desenvolve, compartilham com os escritores da autoficção a habilidade ao despertar o interesse, a confusão, a rejeição e adesão simultaneamente, como o fazem vários cineastas que expuseram as crises e problemas existenciais. Porém, no final dos anos oitenta, os filmes que falam de doença e da AIDS transformam a busca e a exposição de si e dos outros. Matthias Muller, em Aus Der Ferne, realiza um filme pessoal, o diário de um luto e a redescoberta de si, ele se coloca em cena, mas não fala, sua imagem basta, as tormentas se leem nas texturas, ele testemunha, faz, a partir da morte de um amigo, um filme sobre sua recuperação. Ele não tem um diário da doença, como fez Hervé Guibert e vários outros. Ele mantem a distância. Su Friedrich decide se confrontar a se mantendo a distância. Com Odds of Recoveries e Seeing Red, a cineasta fala diretamente e se expõe em primeiro plano, enquanto nunca se vê o rosto dela no segundo, mas a gente ouve ela reclamar, questionar, provocar (invectivar). Essa recusa de se mostrar exibe o momento da ficção, favorece as digressões visuais. A voz deixa progressivamente o lugar para música das imagens, tanto quanto as dos sons em Seeing Red, onde Glenn Gould com o papel de Bach, apenas destaca a dimensão obsessiva do mal estar. Embora em First Comes Love, a cineasta acompanhava as diferentes cerimonias nupciais, de músicas populares de rythm and blues, nos cercando em um ambiente de bem estar. A sua presença não se encarna num rosto, mas em sua voz. E é esta voz ,e não a expressão do seu rosto, que nos informa do poder afetivo dos enunciados. Esse desvio inscreve o ponto de separação que nos leva do diário filmado à autoficção.

yann beauvais

Para mais informação sobre a artista: http://www.sufriedrich.com/

Tradução: B³ / Claire Laribe

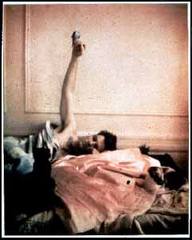

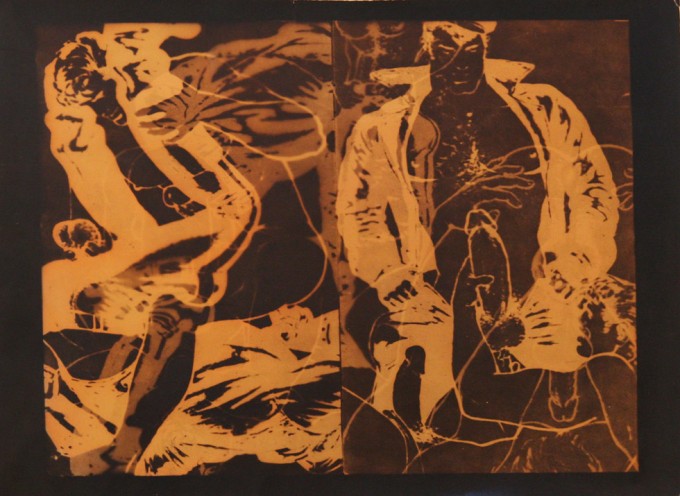

a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

a foto do set está legendada como produção do Spectacular Studios!, datada de 1984. Em algumas fotos, Mark Morrisroe dá um título ao polaróide, mas acrescenta entre parêntesis indicação tal: Ode à Diane Arbus. Todas as marcas parecem criar uma distância, aparentemente, elas traduzem uma apropriação suplementar, a marca de uma subjetividade que se manifesta na produção de um universo fantasmagórico pessoal, a partir da retirada do real, pelo menos (tecnicamente) assistido, quer dizer manipulado. É preciso entender essa manipulação ao pé da letra. A manipulação se exerce duplamente, uma vez no nível do conteúdo, que se trate de retratos ou autorretratos, ou que ela se revele nas formas e técnicas usadas. Enquanto à fotografia, as marcas esboçadas funcionam como mais-valia, elas são os rastros de uma troca epistolar potencial, elas parecem dirigir-se a um destinatário particular (The Boy Next Door, Summer 1983, p 193). Do lado delas, as impressões digitais[8], os arranhões, dobras e manchas insistem sobre o caráter artesanal da produção das fotos, as quais são criadas integralmente por um corpo: o de Mark Morrisroe. (In the Garden of the Water Babies 1983, p 245). Estes rastros bem particulares se veem em vários cineastas que, nos anos 80, decidem controlar todas as etapas e fabricação dos seus filmes, isso quer dizer que eles revelam os filmes eles mesmos, sem recorrer aos laboratórios. Dentre eles, pode-se citar Carolyne Avery, Phil Solomon, Mathias Müller, Jurden Reble. A produção, autonomizando-se, se desenvolve segundo uma estética mais crua, em relação com a cena Punk e Gótica, privilegiando a projeção nos espaços alternativos: clubes, bares. Esses rastros parasitas não são a marca de um know-how, eles respondem a outros critérios que incorporam diferencialmente as modas de produção da imagem. Ela parece confiscar o materialismo dos cineastas estruturais[9], a matéria filme se expande contra um modo de representação burguês, que se acompanha de um conjunto de regras de produção e de apresentação da obra. À imagem lisa e civilizada do cinema narrativo industrial, os cineastas estruturalistas materialistas opõem a brutalidade de suas apropriações e desvios, que colocam em primeiro plano a materialidade do suporte em si, sem concessão nem reinvindicação pessoal. A questão é resistir a um modo dominante, enquanto os cineastas dos anos 80, que se apropriam dessa materialidade, o fazem numa ótica diferente, pois eles se empregam na irrigação subjetiva, nessa matéria fotográfica e cinematográfica. Estamos na presença de uma reterritorialização da matéria cinematográfica, que é reinvestida e se opõe à representação dominante própria, insípida, sem pathos, asseptizada, normatizada.

, Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967).

, Lupe (1965), The Life of Juanita Castro (1965), Camp (1965), The Chelsea Girls (1966), Lonesome Cowboys (1967). Jack Smith e Taylor Mead fizeram desses fracassos aparentes ferramentas muito eficientes de escárnio e de paródia que arruínam nossas expectativas, mergulhando a gente em um universo onde tudo (re)torna-se possível, onde nada é excluído. O personagem de drag nunca pode ser confundido com uma mulher, o que é afirmado é o travestismo. As palavras e os comportamentos dos “atores” parecem espontâneos, embora os filmes tenham sido escritos. Hello from Bertha (1981) é baseado na pequena peça de Tenessee Williams, embora Nymph-O-Maniac (1984) tenha seu roteiro feito a partir de conversas telefónicas sexuais e diálogos de filmes pornôs[14]. Nos filmes de Mark Morrisroe, as repetições sublinham o lado atuado da performance, embora pudéssemos acreditar que é uma gravação direta, tal como Shirley Clarke em Portrait of Jason (1967). é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

é bem uma adaptação. As relações entre os protagonistas, se limitam a trocas que vão da conivência à repudiação, transitando por várias formas de violência verbal, desconcerto e violência física. Esse mundo é mais sombrio que o de Jonh Waters, talvez porque a trama narrativa sempre está à mercê de um erro do performer. A provocação, o excesso são os motores, sempre mais na decrepitude, na decadência, mas não pode se ver um julgamento moral qualquer, é mais uma escolha estética que se quer trabalhar a partir do que é próximo a si, do que nos motiva, daquilo que nos habita. Assim, vestir-se de mulher, ter um papel fora de si, desviar os códigos dos gêneros sexuais e os ridicularizar por excesso de mímicas, de piscar de olho ou por desconcerto, permite afirmar – além da auto ironia, dos estados de subjetividades, dos brilhos – fragmentos de sujeitos que a “boa educação” desqualifica. Nesse trabalho não é tanto a provocação que importa, como as ofensas sobre os códigos da masculinidade e da feminidade, que são progressivamente laminados. A atribuição dos papeis do gênero é virado de cabeça para baixo, ou pelo menos perturbada[1].

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou

Mark fala da diferença entre um transexual e um travesti: “um transsexual quer ser fisicamente mulher, embora um travesti gosta de vestir roupas femininas, e é o que eu gosto de fazer”. Essa confusão no gênero agrada os protagonistas, fazendo-os atuar com o maior cuidado, mesmo que suas performances não correspondam às expectativas e à performatividade profissional pela qual o ator mergulha no papel que interpreta. Aqui, como em toda atitude campo, é o jogo entre o personagem e o atuante que nos interessa, é a oscilação entre os dois sujeitos que força o nosso interesse. A instabilidade do papel e do sujeito atravessa o filme, a performance manifesta assim possibilidades de subverter os papéis sociais e suas atribuições, segundo as atitudes e comportamentos campo. Como diria Taylor Mead em um dos seus aforismos dos homens apegados aos seus papéis do gênero: “Os homens lindos que não sabem onde os seus talentos residem; escolham a arte, a heterossexualidade, tudo a fim de evitar o que vem naturalmente, ou o que eles teriam obtido de uma cabeça aberta”[2] Uma outra dimensão que aproxima os filmes de Mark Morrisroe a os de Jack Smith e Taylor Mead, John Waters, mas também os de seus contemporâneos David Wojnarowicz e Nick Zedd, é a necessidade deles. As urgências deles testemunham suas energias. Cada filme propõe um espaço fechado, dentro do qual seres se usam e se abusam? Há de se notar que o ambiente de Mark Morrisroe domina: as fotos adornam as paredes, na frente mexendo-se uma fauna que mesmo reduzida, revela um mundo que oscila entre drag e droga. As drags fofocam, falam dos seus desejos, “Eu realmente preciso de uma boa trepada” Esse desejo é mimicado em uma cena onde ele pratica masturbação anal com um pepino, depois em uma cena Jack estupra Mark de drag. Assim, a intimidade é revelada e recomposta segundo as necessidades do filme, a partir do entorno de relações próximas, amantes, amigos… O filme não revela auto retrato como o fazem as fotos, mas propõe incursões nos mundos de Mark Morrisroe. Cada filme desenvolve momentos de subjetividades que questionam a sociedade através da homofobia e da definição dos papéis (It’s all te same you’re queer anyhow!). Nesse sentido, eles prolongam “a celebração de John Waters quanto à natura abjeta da ‘doidice’, comparativamente à sociedade americana”. Para retomar uma análise de Mike Kelley.[3] Os filmes de Mark Morrisroe se dão como sintomas culturais, eles assinam ao mesmo tempo a adesão à uma cultura dada, como ele a denuncia paradoxalmente. Os filmes de Mark Morrisroe frequentemente são apreendidos como “amadores”; eles respondem à mesma dinâmica que as fotografias, assumem o lado supostamente amador, mostrando ao mesmo tempo que o cinema não é um território reservado somente a pessoas patenteadas; nesse sentido eles dividem esse entusiasmo e essa democratização cinematográfica dos movimentos super 8 dos anos 80, antes que ela se amplie com o vídeo; assim como o trabalho dos ativistas da AIDS. Tomar posse do cinema, fazer cinema ou mais especificamente tornar seu o cinema, é conseguir ao mesmo tempo fazer e mostrar as imagens de uma geração, sem mediação externa. É falar em seu nome, não ser dito por outrem. É afirmar sua liberdade sem se satisfazer com aquela que seria proposta para nós. Todo trabalho de Mark Morrisroe participa deste processo de afirmação; mesmo que use a derrisão, a violência ou a destruição, não muda nada. A questão sempre é de afirmar estados, movimentos, pulsões, que não são necessariamente rosas, limpas, ou ronronantes. As pulsões não são civilizadas, elas são cruas e consequentemente mostradas sem artifícios (embora…). A abertura de Nymph-O-Maniac (1984) homenageia John Waters, colocando em cena uma criatura generosa que sem ser brilhante, liga para clientes potenciais, descrevendo suas características físicas e o que ela poderia fazer. Encontramo-nos num mundo ilegal, fraudulento, constituído de prostitutas e lésbicas que moram em um apartamento, cujas paredes estão cobertas de fotos de revistas gays e de capas de LP. A câmera viravolta um pouco à maneira das sex comedies de Morrissey e Warhol; os cortes são bem aparentes quase strobes cut[4], os finais de bobinas super 8 às vezes interrompem a narrativa para melhor relançá-la por meio de um inter título: Later, ou Later than evening… Em um dos planos, no banheiro, percebe-se brevemente no espelho Mark Morrisroe filmando esse dia na vida de uma ninfomaníaca, que recebe à noite dois homens que a empurram antes de amará-la em uma cadeira e a estupram com um cabide metálico, fazendo-a abortar, e depois cortam sua mão direita. O filme acaba com a mulher xingando os dois agressores de bastardos. A violência nas cenas mostradas, principalmente a da mão cortada, antecipa o braço arrancado de David Wojnarowicz em uma das suas narrações[5] de Manhattan Love Suicide (1985) de Richard Ken; filme, porém, mais sanguenolento, pois elas ecoam a violência posta em cena pelo cinema da transgressão. O ambiente geral do filme de Morrisroe evoca mais o clima e o humor negro dos filmes de Jonh Waters; pelo seu lado sórdido e trash, mas ao contrário desse último, a ação se limita a um dia na vida de uma nin. Esse limite temporal não corresponde ao tempo da filmagem como foi o caso com Shirley Clark em Portrait of Jason. Mark Morrisroe não faz nem direct cinema, nem cinema verdade. Ele cria paraísos artificiais, mais ou menos feéricos ou