ouvrage publié à l’occasion de l’exposition Paul Sharits : Figment, ouvrage sous la direction de yann beauvais, édition française / English edition

Espace multimédia Gantner/ Les presses du réel, collection art contemporain, n°13, Dijon 2008

Figment by yann beauvais

Paul Sharits was born July 8, 1943 and died July 8, 1993.

Although Paul Sharits is primarily known as a filmmaker, his artistic practice was not limited to the realm of filmmaking. Painting, drawing, sculpture and performance all held a large place. They are not broadly known and yet are essential if we wish to understand the scope and singularity of his artistic work and achievements. His film and pictorial works revolved around two central themes: one, formal, closely related to music, fit within the world of abstraction, while the other unfolded within the psychological and emotional arena of the figurative. This exhibition proposes to show the connections between these different practices by demonstrating that they are but moments of a whole. Film can be projected, but it may also be approached as an object, in the way that Fluxus drawings, scores and objects are.

Sharits was familiar with painting and film in his childhood; his uncle’s paintings fascinated him. Film was present through the family chronicle that his godfather shot on 16mm. It was he who offered Paul Sharits his first camera, along with the many reels of expired film that the artist used to make his first film: a psychodrama shot when he was fifteen[1]. After studying painting at Denver University[2], Sharits dedicated himself to cinema. His films questioned the ability of the medium to produce works, employing the very mechanisms and elements of the medium itself – the film strip and its still frames, along with the streaming of the film strip through the projector, and hence projection as material, too, within his multi-screen films or in his installations – that are anti-illusionist.

In the sixties Sharits moved from painting to film: “I stopped painting in the middle 1960s but became more and more engaged with film, attempting to isolate and essentialize aspects of its representationalism[3].” Three events encouraged this change, one related to art – the discovery of Christo’s motorcycle[4]: “Then I saw Christo’s motorcycle and thought I would never get that level of ‘concise thoughness’[5]”; the other two were of a psychological nature: his mother’s suicide and his becoming a father, which made him decide to give up painting and to take up industrial design. The latter experience was not convincing, however. All these events led him to abandon the Illumination, Accident[6] project and to focus on a radical approach to cinema. Henceforth, he would be a filmmaker. As he said himself: “‘Cinematic’ meant ‘cinematic treatment’ of a non-filmic ‘subject.’ So I began to look to the actual materials-processes of my medium, in the most basic-obvious modalities, for ‘subject’ matter and for appropriate overall structural principles[7].” He then launched into a film that would become Ray Gun Virus and would take three years to make. It was also at this time that he found an original way of writing and drawing “scores” for his films and creating modular drawings on squared paper. This notation system would later free itself from this original purpose and allow him to return to abstract painting, in the first instance, followed by a renewed interest in the figurative at the end of the seventies.

During his studies, he founded the Denver Experimental Film Society in 1962, which enabled him to see films he had been unfamiliar with up until then. It was after a screening of Stan Brakhage’s Dog Star Man that he initiated a correspondence with the filmmaker in which he often talked about his work[8].

Sharits’s first film works participated in a psychodramatic movement that made use of actors and thematically explored the subjects of sexuality, solitude, anxiety and fear. In this sense, these films picked up on, and drew from, the reservoir of themes and subjects explored by earlier generations of American filmmakers such as Maya Deren, Kenneth Anger and Stan Brakhage[9]. Some of these themes would be found in part of his later film work alongside films that, based on the still frame, film strip and projection, analyzed the processes and specifics of the cinematic mechanism. This approach took part in the modernist project that placed great importance on a cinematographic ontology; a project clearly synthesized in “Word per Page[10],” a study that served as an introduction to a class Sharits gave at Antioch College in 1970. In this text, he defined cinema, acknowledging the importance of the still frame and the film stock/strip as integral elements of film’s ‘being’. This approach was not dissimilar to that of Hollis Framption, a few years earlier, during a conference/performance[11]. This reduction of film to its integral elements occurred more or less alongside plus ou à l’ombre Clement Greenburg’s theories[12] as to the pertinence of the reflexivity of artistic practice, which then triggered artists’ explorations of their chosen medium’s specific potentialities.

Although painting fell within the scope of this dualism between abstraction and the figurative, Sharits’s film work attempted to escape this kind of mutual exclusion. In a letter to Brakhage[13], he mentioned the difficulty of making films that would be classed in the abstract film category, which he considered reductionistic and too bound up with the history of painting rather than that of cinema. As he acknowledged with regard to his first works (which he would later destroy in an anti-narrative rage), his films operated at the edges of these categories; he used a term that he could have just as easily applied to his later work. In a text written in 1963[14], referring to his filmic experiments, he described them as “ ‘images[15]’ in order to distinguish them from more traditional films based on literary or verbal symbolism.” In these early works, of which Wintercourse is the only remaining example, the narrative continuity typical of traditional film is fragmented and representational imagery thereby obstructed. He nevertheless returned to this type of exploded narration in his later works: Figment I: Fluxglam Voyage in Search of the Real Maciunas and Rapture. In this sense, Sharits adopted, for his own purposes and in his own terms, reprend à son compte avec ces spécificités the approach often found in works by many other filmmakers of the New American Cinema, which consisted of shattering a dominant cinematic narrative continuity in favor of the affirmation of brief temporal units elaborated through effects. Sharits radicalized narrative deconstruction because his works didn’t attempt to shape any narrative structure whatsoever, unlike that explored in the New Novel, Jean-Luc Godard’s films[16], or even in works by Gregory Markopoulos[17]. To consider the experience of film as a whole, which is to say as an image, is to imagine cinema according to criteria that escape classical visual art considerations to favor work that gives priority to form, and yet is not formalist. We realize how music, its notation system, as much as its composition structure (for example sonatas and their four movements), provided a model for Paul Sharits.

This understanding of film in its entirety, as an image, anticipated the spatial vision of film presented by Frozen Film Frames (film strip ‘paintings’). Film draws upon/evokes/calls up memory, whereas painting offers itself up through all its elements. Le film fait appel à la mémoire, alors que la peinture s’offre d’un coup à travers tous ses éléments. The Frozen Film Frames and the scores on squared paper allow us to grasp film as a whole; temporal experience is, in a certain manner, discredited in favor of the analytical experience that unfolds/opens up se déploie au travers through the “scores.” The Frozen Film Frames allow us to distinguish the structuring and dividing up of the elements at work that the experience of duration while watching the projected film masks because of the fusion of these same elements in an audiovisual flow. A similar, though distinct, experience occurs with Sharits’s multi-screen installations. Once again, everything is immediately apparent to us. Right from the beginning, we perceive the various elements whose variations and combinations will nourish and become the actual experience of the work. It is pointless to expect narrative development that would modify our perception of the installation, such as that achieved, in its own fashion, by Anthony McCall’s film/installation Line Describing a Cone. It is not a question of works “which raise the possibilities of oscillatory composition, they don’t end, are not dramatic and don’t develop[18].” The experience of duration modifies the perception we have of a work by adding a temporal dimension to it, enhanced by a soundtrack that the Frozen Film Frames notations do not summon or convene demand/possess/invite. ne convoquent pas.

Razor Blades marked both a break (we can talk about a tabula rasa compared with his writings at the time in which he was not always kind with the current cinematographic avant-garde) as much as a true beginning[19]. The film radically distinguished itself from much else that was being made at the time, although certain filmmakers – Peter Kubelka, Tony Conrad and Victor Grauer[20] – had worked with the flicker film[21]. The films by the first two filmmakers were in black and white, while Archangel by Grauer, who was also a musician[22], was in color. In Arnulf Rainer, Peter Kubelka’s approach was dominated by music, whereas mathematics and the fact of performing with the Theater of Eternal Music[23] and of carrying out tests with stroboscopic lighting served as the basis of/a background to ont servi de support Tony Conrad’s The Flicker[24].

In Ray Gun Virus, Sharits was no longer dealing with abstract film, even though this work consists of a stroboscopic succession of still pure color frames, accompanied by the recorded sound made by the sprocket holes as they pass over the projector head. He would go so far as to say that it was “a color narrative[25].” It is a concrete film, in that it uses the medium’s very materiality. He plays with the medium’s basic components, the perforated film strip and dust specks in Apparent Motion. The film operates according to the rhythms and sequence of colors that make the experience of the film a visual exploration ordeal/test as much as a realization as to the specificity of the experience proposed[26]. Does the film resist? Or does it stand in the way of its perception? The film offers us a peculiar experience, which consists of an exchange between what is being projected – what we perceive of it and what appears on the screen. The film resists the analysis of its experience during the screening. The flicker makes us pass from public space (the theater), to a private experience (the analysis of the phenomena of our perception of the film[27]), before brutally slamming us back against the screen. We go from the flicker to the physical perception of the screen (volume effect) and from the screen to the flicker, but this return modifies the perception we have of both the screen and the flicker[28].

In Sharits’s flicker films, the question of immersion developed in his installations is constituent with the experience of watching the projected film. The Ray Gun Virus experience also possesses a peculiar cruelty, in that it is accompanied by the constant roar of the sprocket holes, whose regular scansion clashes with the flicker’s chromatic flash, which obeys whole other logic of sequences. d’autres logiques d’enchaînements.This regular repetition of sprocket hole noise anticipates the soundtracks of various films in which a/some words are indefinitely repeated, such as T,O,U,C,H,I,N,G, Inferential Current and Episodic Generation, and for the installation Sound Strip/Film Strip. But it is Color Sound Frames that will directly prolong this roar by the re-filming, at varying speeds and with synchronous sound, scrolling film strips complete with their sprocket holes. Inferential Current deploys sound processes similar to those used for the image. In this film, two strips of flicker film stream in opposite directions. Depending on one of the strip’s running speeds, the word repeated in each of the soundtracks produces blocks of swirling meaning, such as can be experienced, for example, with Steve Reich’s Come Out and It’s Gonna Rain. The overlaying of sound loops, staggered or not according to their speeding up or slowing down, produces these effects, which move away /distance themselves from/ create a distance with what is perceived visually despite the similarity of process employed/a processual similarity qui s’éloignent du perçu visuel malgré une similarité processuelle.

In Fluxfilm #26 Sears Catalogue 1-3, Fluxfilm #27 Dots Sears 1& 2, Fluxfilm #28 Wrist Trick, Fluxfilm Rolling Event, Fluxfilm #29 Word Movie, Ray Gun Virus, Piece Mandala/End War, Razor Blades, T,O,U,C,H,I,N,G and N:O:T:H:I:N:G, Sharits combined photos and illustrations with pure color frames. The confrontational dynamic between these elements is emphasized by the fragmentary aspect of the first films, which function according to an accumulation of short, distinct loops[29]. These loops enabled Sharits to establish sets of tonalities, chromatic sequences that produce effects of volume, and depths of contractions and expansions of the color field modified by the flicker speed as much as by the prominent dominant (what dominant? One speak of dominant within a notes which predominates the tones, or a color which overshade others)) that divides/ distributes them up. autant que par la dominante qui les distribue. With these early films, he recorded the creation of emerging forms, their movements and speeds that depend, for a major part, on tonalities; some of the tonalties led to large forms, while the sense of movement seemed to stem from the recurrence of colors used over a duration. Razor Blades opens and closes[30] this first series of films, which don’t develop according to symmetrical forms or mandalas, as was the case with Piece Mandala/End War, T,O,U,C,H,I,N,G and N:O:T:H:I:N:G. The recourse to a form that established a linearity running through the film allowed a loosening up in the arrangement of rhythms, according to pre-established geometrical expansions (which are also found in various sketches and preliminary diagrams for these films). It is this augmentation and retraction of the pulsation – may we speak of the variable of the interstice? – that allows the fusing of units in T,O,U,C,H,I,N,G, while in N:O:T:H:I:N:G the accentuated chromatic variations separate themselves from the figurative elements. These chromatic interludes, these irradiations[31], suddenly appear – just like the flashes that cause our perception of the mandala to vacillate, thereby favoring the immediacy of the chromatic assault. In N:O:T:H:I:N:G, the soundtrack shapes the perception of the flicker in a new way. With Ray Gun Virus, the roar of the sprocket holes brings about acoustic phenomena similar to those unfurled by the music of LaMonte Young or Terry Riley: drone. The word “destroy” repeated incessantly, except during T,O,U,C,H,I,N,G’s central section, shapes, for its part, causal relationships between the sound and image that are not found in N:O:T:H:I:N:G, which instead favors acoustic drift, if not to say unpredictability.

N:O:T:H:I:N:G. opens up the possibilities of juxtapositions between sound and image that are not causal or even processual. T,O,U,C,H,I,N,G’s soundtrack has been constructed from five versions of “destroy” being said aloud and joined together without any pauses. As Sharits himself notes, the word “destroy” breaks down into two parts, “de” and “stroy,” which suspend our comprehension of the word itself, and give rise to parasitical words – or so we believe we hear – like those shapes/images produced by the flicker. This sound repeated throughout the film matches the visual pulsation, although it slips away in the middle of the film, where silence reigns. With Fluxfilm #29 Word Movie (illustration), the sound of declaimed words seems to respond, precede and follow the streaming of certain words appearing in the image, whereas N:O:T:H:I:N:G juxtaposes distinct temporalities. We don’t see the immediate connection between a telephone’s ringing and the falling backwards off a chair. On the other hand, what we feel is an affirmation of the inherent potentialities of a system/mechanism that allows us to activate the sound outside the image, and vice versa. The sound of this film is episodic, most of the film is silent; we could say that, when sound suddenly arrives, it infringes on the image. At the beginning of the film, we can hear a glass breaking, then the sound of liquid being poured into a container, and, at the end of the film, when we hear cows moo, we deduce that the liquid in question is milk. There is no causal logic between the sound events and neither are these linked to the visual. Sound and image have a confrontational, contradictory, almost surreal relationship[32].

We should also question the relationship between the texts[33] – be they humorous (“A-R-E-Y-O-U-D-E-A-D-H-U-E?” in Razor Blades) or trashy – and the figurative images, and how the verbal warnings (text on screen) and violent images (surgical operations, attacks, and sexuality) function. The slit eye reappears several times in Razor Blades (the two half-circles that do not form one of the film’s two screens), and in T,O,U,C,H,I,N,G (the eye operation), and echoes the recurrent image in Un Chien Andalou, and, later, 3rd Degree features an attack on a woman’s face, her eye, by the use of a lighted match. We can see this face more easily in Bad Burns because the film clip is projected normally, whereas the 3rd Degree installation has the projection pivot by 90 degrees. In Razor Blades, a sequence alternates the faces of a man and woman with very brief shots of a piece of meat sliced in two by a razor, which is then coated with shaving cream[34].

In Sound Strip /Film Strip[35], the scratch on the sprocket holes is part of this same humor that plays with film’s capacity to produce visual illusions. “That can’t happen since the sprocket hole is just empty: there can’t be a scratch inside it[36].”

The trace of facial scratches in T,O,U,C,H,I,N,G is visible as a trickle of sequins, which is inappropriate to say the least. We are in the presence of a representation heightened by alteration.” The scene’s violence is minimized and mocked by this blood that isn’t, because it consists of sequins. We are in the realm of “bad taste,” which is part of a “camp” aesthetic that would have taken up off other areas. References to comic books and cartoons abound (the light bulb that hollows out its black light in N:O:T:H:I:N:G). Comedy is also present: in Analytical Study II: Unframed Lines, a specimen of worn out film strip vainly tries to pass through an analytical projector; the pseudo-educational film on how to wipe your ass in Razor Blades (illustration). This humor that makes light of bad taste is also found in the bones spiked with colored paint, as it is in most of the fluxus objets: Pair of Silver Shoes Covered in Plastic Spiders, Keys… (illustration)

The mat aspect of the painted bones’ colors, the juxaposition of textures in the fluxus objets and the abstract paintings, and then in the “expressionist” works of the eighties, the chromatic juxtapositions, all combine to explore the limits of taste. Scenes of violence either represented or suggested are also found in the treatment of the film strip itself, be it by scratches or burns, or even both together in certain cases, as in Anlaytical Studies, Episodic Generation and 3rd Degree (illustration).

This violence, whose traces can also be found in many of Sharits’s painting from the eighties, is visible as much in the contents as in the treatment, but sometimes the use of the flicker by Sharits pertains more to diary, documenting anxiety. In several interviews, Sharits shares the project of a long, pure color film that would allow him “to express things than happen almost in a chronological manner; for instance the feeling of loneliness.[37].” Does he not say, in his interview with Jean-Claude Lebensztejn, “I think that the flicker films are partly about anxiety, about my own anxiety. Aside from being interested in perceptual realities, perceptual thresholds and the possibility of creating temporal chords of color, a lot of it has to do with the projection of internal feelings[38].” Acknowleding this aspect allows a reframing of Sharits’s work by adding an emotional dimension often overlooked by many critics more focused on a formal approach to his work. It became more difficult to keep up with Sharits once the films became reflections or diaries of his anxieties (Brancusi’s Sculpture at Tirgu Jiu, Figment, Rapture). The analytical and theoretical dimension was, of course, present in his work and in most of his films from the seventies, but it was not their sole impetus. The autobiographical dimension was never far, be it in his films or his paintings, the series Positano and Posalo (illustration), which, though deeply abstract, reflected his life at that moment. At the beginning of the eighties, this dimension came to the fore in his pictorial works where the subjects related to the events of his life, such as the accident when he was shot at point blank range in a bar in Buffalo. The question of epilepsy is recurrent; it became the subject of an installation and a film, Epileptic Seizure Comparison, whose traces can be found in several of Paul’s paintings of faces deformed by color, and in the cry of Portrait Series (illustration).

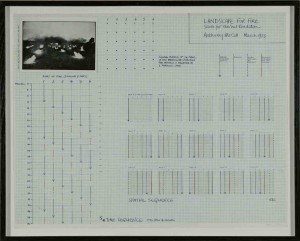

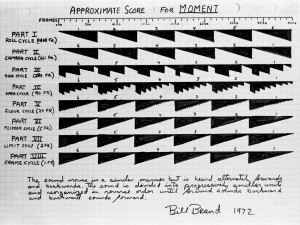

If we consider that a film is the flow of a modulated line, made up of elements coordinated by the flickering/shutter (clignotement), we then better comprehend the relationship connecting music and film from a compositional point of view. Sharits studied music for several years and his knowledge of it enabled him to compose his films around musical patterns that were genuine triggers: Beethoven and Mahler for Declarative Mode[39], Mozart for T,O,U,C,H,I,N,G, Bach for N:O:T:H:I:N:G. It was not so much the transcription of the melody that interested him, as the possibility that working with such tools offers musicians. The flicker arranges the sets of still pure color frames into color chords. In this respect, Shutter Interface is exemplary. Depending on the version employed, this installation juxtaposes 2 or 4 projected films that partially overlap each other. In those zones where strips of flicker are superimposed, we visualize chromatic harmonics and resonances, which are not on the film strips, but result from the periodicity and the temporal juxtaposition of the flickering still pure color frames[40]. Depending on their modulation, these chords give rise to melodic lines, for which the modular drawings, along with the work scores, are essential links. Although acting as notes for a project’s evolution, the latter also exist in themselves. In an interview[41], Sharits spoke of the importance of these works, which accompanied the production of a film, and of the need to show them in the same way as the projected work: the film and the film strip paintings, the drawings. This was even more important for all the locational pieces, as they do not have a defined running time, are loops, without beginning or end. The score, drawing and Frozen Film Frames hence appear as distinct, and yet inseparable, moments of a work. They are moments of experimentation in a proposition as much as they extend the way film is used. The drawings are a preparatory study (see Score 3A for Declarative Mode, Analytical Studies IV – illustration) as much as they are a faithful transcription of the film, the score. On one hand, Frame Studies are scores that can generate films and drawings, on the other, Studies for Frozen Film Frames are the exact rendering of a film resulting from Frame Studies[42].

The question of music is important because around it both the conditions of a formal approach, as much as the abandoning of it in the later works, can be understood. The project[43] concerning Chopin’s final mazurka confirms this importance. We recall that for Clement Greenberg, music was the model of pure art and as such, an abstract art[44]. Several painters and filmmakers found their inspiration therein so as to establish an abstract practice of their art. There are numerous texts by, and interviews with Sharits in which the question of sound and music motivated a reflection on what film is and also what film should be. For him, it was not a matter of establishing some synaesthesia or another, but of making use of musical models, and more precisely, of the way music functions by finding “operational analogues… between ways of seeing and ways of hearing,” and asking “can there exist a visual analogy of that quality found in a complex aural tone, the mixture of a fundamental tone with its overtones[45]?” Understanding how a chord’s notes are arranged, how they follow on from each other so as to create a melodic fabric, enabled Paul Sharits to offer solutions with a view to film that operated according to elementary units of the film strip. The flickering clusters of still pure color frames created melodic lines depending on the intensity of hues, their duration, and their juxtaposition with the colors that preceded and followed them[46]. A screening does not allow us to capture one color more than another in the way that the frozen film frames (which therefore serve as a notation system) do, but it does allow us to understand the melodies, passages, shifts, colored contractions and expansions worked on in this or that film. Sharits declared that a particular section of Declarative Mode resulted from the finale of Beethoven’s 7th Symphony. Such a declaration does not however mean that the film’s aim was related to synaethesia. It happens that for brief moments in the film, musical rhythmics served as a model for a section’s arrangement, even if it meant using the rhythmical structure of a movement or part of an allegro, etc. It is in this sense that we speak of partial synaesthesia. When a film or an installation put two screens in direct relationship (one in the other when it comes to Declarative Mode and Tirgu Jiu, or contiguous with Razor Blades – illustration), it is even easier to grasp the musicality between the two screens (instrument), which may be in or out of phase, before joining together again to produce an image or passages, and the dissolving of one image into another.

The melodic dimension of the flicker films is even more palpable in Sharits’s work because it followed a development that was often programmed: the mandala. Watching N:O:T:H:I:N:G does not enable us to grasp the development’s symmetrical structure, even though we feel, in the second half of the film, a familiarity with the rhythmical and chromatic lines being explored. Is this because the eye has grown used to, and pinpoints more easily, in the experience of the duration, the chromatic relationships that have already been presented? In this case, identifying the arrangement of a chromatic grouping and repetition are what give rise to a musical dimension. Is this musical apprehension reinforced because, for the main part, N:O:T:H:I:N:G is silent, just as Declarative Mode is entirely silent? If we compare these two films with Ray Gun Virus, which juxtaposes the sound of sprocket holes with the colored, projected flicker, the purely musical dimension fades in favor of a visual experience that emphasizes the mechanism’s functioning: the flow of film strip in front of a shutter that brings about the flickering and the projector head that reads the optical information offered to it. This musical dimension can be perceived more clearly in the flicker films than in those where the film strip is re-filmed.

S :TREAM :S :S :ECTION :S :ECTION :S :ECTION :S :S :ECTIONED escapes this ban. It is not actually a flicker film, and yet the musical paradigm is forcefully affirmed by it. With this film, Sharits said he had finally come “to use superimposition, as a way of attaining both ‘chordal depth’and the possibility of ‘counterpoint’.” Later on, he would ask that his reader “not jump to the conclusion that ‘musicality’ is the primary intention behind the film[47].” The film’s organization is important because it mixes at least four distinct sources of information: the superimposed shots of the river (which pass from six to none, looped 3 times), scratches (8 sets of three scratches every four minutes from the fourth), repeated words (numbering six, layered one on the other), and beeps and splices (the relationship between the beeps and the splices is modular[48]– illustrations). The film compares the film strip’s streaming with the water’s flow, it questions the interval existing between the photographic recording, which creates the illusion of three-dimensional space, with the film strip’s two-dimensional physical space. The six shots of the river interweave in an effervescence of information flows that rarely let us single out any particular one. When only one flow remains, we have the impression of seeing others. We have entered a realm to do with the imagination: a construction (a figment). The first word repeated in a loop, like in T,O,U,C,H,I,N,G, upon which, one by one, the others are spliced, irrigates this figment. The repetition induces another sound effervescence, another flow about which we perceive the differences without, however, halting to note them; they are part of the information flow and the experience. An interval’s arrival on the scene is part of the proposition and reinforces it. Each set of scratches makes us look at the frame in another way, along with the water currents, and the relationship connecting these two kinds of photographic and graphic information. The scratch affirms the medium’s fragility as much as its materiality; it is for this reason it has often been cast aside by entertainment movies and rarely claimed by avant-garde filmmakers. An entire archeaology about the incorporation of the scratch as a visual element merits being established, which would include, among others, Len Lye, Adrian Brunel, Stan Brakhage, Isidore Isou, Maurice Lemaitre, and Carolee Schneeman, to mention just a few. These scratches, which are the very subject of the film and affirm, for the first time, the importance of flow/streaming in Sharits’s work, are also important plastic objects that link this film to the field of plastic arts (think of Barnett Newman’s zip, or Lucio Fontana’s slashes), as much as they show the connection existing between the modular designs and the scores. The latter two are created by the means of colored dots that represent a still frame, or more or less trembling, zigzagging lines (we could almost be talking about doodles[49]). In one, we see the score, still frame by still frame, in the other we see in the dissolves from one color into another, the simultaneous criss-crossings (croisements) of distinct information. One thing that is glaringly/blindingly obvious in S :TREAM :S :S :ECTION :S :ECTION :S :ECTION :S :S :ECTIONED, as is the case with Wintercourse, 3rd Degree[50], and even Rapture[51], is that photographic quality matters little to the filmmaker. By photography quality, we mean what is technically envisaged as the norm: good exposure, sharpness, lighting… In these films what is worked upon is not the beautiful image but the production of a cinematographic image, which is to say, an image that is only by and in the projection, an image by which we will induce thinking about the apparatus (dispositif) as much as about the mechanisms (mechanisms) that allow us to grasp what is at play during the reception of these propositions. Herein we find what Duchamp[52] advocated as to the participation of the spectator with regard to the composition of a work.

These are the procedures that Sharits employed in S :S :S :S :S :S and which describes the relation to the musical; the predictability of the arrival of the scratches, without however knowing exactly their positioning, matches the increasing layers of declaimed words as much as, by symmetrical inversion, it recalls the diminishing and recommencement of the river sequences. Ce sont les processus que déploie Sharits dans S :S :S :S :S :S qui inscrivent la relation au musical; la prédictabilité de l’apparition des rayures, sans pour autant en connaître exactement l’emplacement, répond à l’augmentation des mots proférés autant que par inversion symétrique, évoque la diminution et la reprise des séquences de la rivière. The sound of the splices, which is not synchronized but staggered according to diminishing intervals, emphasizes both the implacability of the system Sharits’s employs as much as the possibility of lingering at all kinds of intervals within a system. The scratches of varying thicknesses and changing colors sometimes set off leaks in the image, the flows partially becoming scratches or vice-versa, produce an overlap in the image’s thickness, between the back- and foreground. A fusion by retraction of the cinematographic illusion is produced in the course of a scratch, while others, like a Lye doodle, buckle and twist in order to keep the separation between the nature of the two filmed objects present in the image. « explorer ces moments de tensions particulières dans lesquels l’illusion du flot des images projetées se joue du flux des images : le ruban projeté, le film actuel que l’on est entrain de voir ». THIS QUOTE IS NOT CLOSED – WHERE DOES IT END AND WHAT IS ITS SOURCE, its is a refenece to rosalynd krauss, but not actually a quote? At each splice, all the scratches disappear from a still frame; all we see is a black mark centered in the image, the beginning of a flicker is induced by the interplay of the splices in the river shots. The scratches and flows fit into one another in an amazing counterpoint from which emerge beeps and the scratches’ static, like a fleeting ritornello. Because the logic of this film’s development is predictable, we can “explore these moments of particular tension in which the illusion of a stream of projected images plays with the flux of images: the projected film strip, the one we are actually busy watching – my translation, need original.

S :TREAM :S :S :ECTION :S :ECTION :S :ECTION :S :S :ECTIONED informs us of the future development that Sharits would undertake with films and installations whose subject is the motion of the film through the projector (défilement). The superimposed layering of the river shots anticipated the film strip slidings (glissements) of Soundstrip/Filmstrip, Color Sound Frames, the Analytical Studies series, and Episodic Generation. These works arranged space and questioned other optical illusions, thereby separating themselves from the op art arena in which some of Sharits’s films were often presumed to belong. Color Sound Frames and Episodic Generation show how the sliding of film strips produces spaces/gaps/intervals (espaces) that seem to distort the screen (illustrations). We are in the presence of optical illusions that induce blisters on the vertical edges of the screen in the single-screen version of Episodic Generation. These effects become horizontal in the installation because the projectors (projection) are tipped 90 degrees to the right. Projected in its installation form, this film seems to modifiy the solid appearance of the screen on which it is projected. Suddenly, affected by the speeds at which the layers were shot, the screen deforms and the wall, this screen, becomes a bent space, or more precisely, an ondulating space; nothing is still, nothing is less certain than this fiction that we see at work, of which we are the actors.

The installations demand the participation of the spectators; they represent an important phase in the literally immersive development of Sharits’s cinematographic work. In the films, the immersion was often counterbalanced by the emotional impact of certain images – for example, the eye operation, to mention but one. Gil Wolman delved into the question of the violence of strobe effects in his film L’Anticoncept, which questioned the classic mechanism of projection because a probe (ballon sonde : ce sont ces ballons à l’hélium qui s’élève dans l’espace avec lesquels on mesure les vents …) is required for the film to be screened[53]. Paul Sharits envisaged his works for the museum and art gallery as an extension and an overtaking of the formatted framework of screenings in a theater.

“‘Film’ can occupy spaces other than that of the theater; it can become ‘Locational’ (rather than suggesting‑representing other locations) by existing in spaces whose shapes and scales of possible sound and image ‘sizes’ are part of the wholistic piece.

I have found this form of filmmaking and display, using “more than one projector, » more and more meaningful (and imperative if I wish to truly actualize my intent of developing a clear ontological analysis of film’s many mechanisms and dualisms)[54]”

We mentioned earlier that Paul Sharits’s installations require spectator participation because they are above all analytical. They explore the notion of projection streaming, (defilement) along with the conditions of how the work is received. Spectators question how the piece was produced, thereby enabling it to be a means of what it puts into place (d’être ce quelle est au moyen de ce qu’elle met en œuvre). The work’s contents are not concealed, “they are its specimen.” It is because these works are open, can be entered or left at any time, don’t have a predetermined running time, their compositional structure does not respond to plot development criteria, and their contents are immediate, that they require a commitment from the spectators. As a spectator of the Dream Displacement[55] installation noted, the sound layout in relation to the image induces a break in the projection space which encourages viewers to constantly move about. What’s more, it is spatially distributed which reinforces the movement in the space. One must pace around the projection space to activate it. Although everything is there from the beginning, it is the moving about that enables one to grasp what is unfolding in the projected work. ( no i am refreing to that letter but am describing the piece from it as much as any installation?) Each work configures the space it occupies in a specific way[56]. The images’ format, the way in which they fit exactly together, often reproducing a horizontal rather than vertical unspooling film strip, their relationship with the sound which may be environmental (a sound landscape) or localized, renews and demonstrates the variety of locational interventions created by Paul Sharits. Although the first installations favored the streaming of film strips, two of these did not fit that mold: 3rd Degree in part, and Epileptic Seizure Comparison entirely. The latter is the only vertical installation, in which we are both in the interior and at the exterior of an epileptic seizure. We notice that the various drawings accompanying 3rd Degree’s production show the work from two directions, either the three films flow to the right, or to the left in an encasting emboîtement escalier (illustration).

In Epileptic Seizure Comparison, we share the seizure in two ways, on the one hand we see and hear patients’ cries, on the other we hear and see a sound transcription of the alpha brainwaves of these same patients, along with a chromatic conversion of this same seizure, from the interior. Both screens flicker alternately, dispersing the seizures in a triangular environment that only adds to their intensity (illustration).

Epileptic Seizure Comparison revived the use of double screens, which were one of the permanent features of Paul Sharits’s cinematographic work – from Razor Blades, through Vertical Contiguity, Declarative Mode, Brancusi’s Scuplture Ensemble at Tirgu Jiu and Tirgu Jui. The double screen’s multiplicity of spatial configurations enabled him to contemplate connections that could activate the virtualities of film. Symmetry may have been what was explored, or the complementarity between images, or the relation may also, as was the case with Declarative Mode and Tirgu Jiu (illustration), examine mise en abyme, and thereby question the frame and its edges, as well as the overlappings of the frame, as in Tigu Jui which shares similarities with Shutter Interface. Some films became, like the many experimentations of which they were comprised, specimens for new films.

La destruction, la violence, la menace font de 3rd Degree une étude sur la fragilité et la vulnérabilité de la femme menacée autant que du film qui avait déjà été abordée mais de manière plus formelle dans Analytical Studies 2 et 4.

Epileptic Seizure, and also 3rd Degree, exposed Sharits’s personal history. Epilepsy was always something Sharits dreaded, and above all the fear of the being/being epileptic, or the fear of the Being? Destruction, violence and threat make 3rd Degree[57] a study of the fragility and the vulnerability of the threatened woman as much as of film; the theme had already been broached, but in a more formal manner, in Analytical Studies 2 and 4.

From 1982, Sharits’s film output began to diminish after an assault in which he wa shot in a bar. He returned more ferociously to painting and exhibited more often. His paintings’ subjects became more openly autobiographical and revived certain motifs found in his films: the firearm in Ray Gun Virus is found in several paintings, of which Infected Pistol (illustration) is an example. His working of pictorial matter was more affirmed, paint was directly emptied from a tube onto the canvas, or by means of a pastry bag, the themes refer back to moments of destruction, infection, etc., (illustration). Networks of lines creating superimposed figures (illustration) call to mind certain cinematographic effects in which a delay, a lapse between seeing and perceiving is created. At this point, painting represented a new terrain for experimentation that film could no longer provide. Nonetheless, new directions were explored in film, among which the diary film dimension was fully assumed in Brancusi’s Sculpture Ensemble at Tirgu Jiu. This dimension would be extended further in Figment, whose form closely resembles a chronical in episodes (serial), which enabled Sharits to discover new sound designs. Cette question de nouveaux rapport sonore trouve son illustration dans le projet sur la mazurka de Chopin. This question of new sound relationships is illustrated by the project about Chopin’s mazurka. During a trip to Poland, Sharits discovered this composition and decided to launch into a new project, doing tests by filming to the music’s rhythms[58]. A few weeks later he sent the score (to Robakowsky in Poland, where?), highlighted with color (illustrations), which would serve as the guiding line for the film’s production. Exhibiting installations required maintenance that Sharits would often have to oversee, making exhibition a draining task, a supplementary constraint that became onerous. The precariousness of his living situation led Paul Sharits to explore less costly mediums: video and performances, thereby reconnecting with the Fluxus spirit.

The moment has now come to consider his work in its entirety, of which this exhibition and this catalog mark the necessary beginnings.

[1] “During 1958, when I began making 8mm film studies of a psychodramatic nature.” See “I Feel Free” in this catalog.

[2] Stan Brakage also studied at the same university a few years earlier.

[3] “Hearing: Seeing,” 1975, published in Film Culture #65-66 (Winter, 1978).

[4] Wrapped Vespa, 1963-64.

[5] See “My Painting & Film” outline for a text for Galerie A (Amsterdam, 1989) in this catalog.

[6] Concerns a feature film that proved impossible to edit and finish. With regard to Illumination, Accident, see the interview (unpublished) between Hollis Frampton and Paul Sharits within the framework of Media Studies at Buffalo (No this was not within that exhibition might be publish by them in December (is this included in the Mindframes ZKM exhi(b?)University, 1973, and “My Painting & Film” op. cit.

[7] Paul Sharits: “UR(I)N(ul)LS:S:TREAM:S:SECTION:S:SECTION:S:S:ECTIONED(A)(LYSIS)JO:“1968-1970,” Film Culture #65-66, op cit., p. 13.

[8]Unpublished correspondence included in the Mind Frames: Media Study at Buffalo exhibition at ZKM (Karlsruhe: Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 2007)

[9] For a study of these films see P. Adams Sitney, Visionary Film: The American Avant-Garde (New York Oxford University Press, 1974), and David E. James, Allegories of Cinema: American Film in the Sixties (Princeton: Princeton University Press, 1989).

[10] “Word per Page,” Afterimage No.4 (London, Fall 1972).

[11] “A Lecture 1968,” published in The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism, ed. P. Adams Sitney (New York: New York University Press, 1978).

[12] Let us recall that “Modernist Painting” was published in Art and Literature #4 (New York, Spring 1965).

[13] “I’ve always & still do resist the idea of abstract cinema for several reasons: because my work in painting/sculpture was never figurative (it was ‘abstract’/’non-objective’)… I am wary of categorization (‘abstract cinema’) and the idea that someone can ‘understand’ something by labeling it (labeling has, for me, always led to ‘putting aside,’ ‘feeling comfortable with,’ etc.”

[14] Published in Catalogue 3 of the Film-Makers’ Cooperative, New York, Film Culture N°37 Summer 1965

[15] With regard to the ambiguity of this term, see the interview with Hollis Frampton, op. cit.

[16] We recall that one of Paul Sharits’s first articles concerning the use of color in film focused on Godard: “Red, Blue, Godard,” Film Quarterly #19 (Summer 1966)

[17] “Towards a New Narrative Film Form,” Film Culture #31 (Winter 1963-64).

[18] Program notes dated January 8, 1975 for the Whitney Museum of American Art’s New American Film Series.

[19] “I made a few things for this final form. I really don’t have any defendable aesthetic for doing something like this, just a deeply felt impulse… I guess this is why I am worried I can hardly wait to get it all together. I am beginning to feel a logic that ‘justifies’ what I call ‘fragmented’ … maybe the beginning of something.” Letter of May 20, 1967 to Stan Brakhage.

[20] See the interview with Jean-Claude Lebensztejn in this catalogue, initially published in Ecrits sur l’art récent : Brice Marden, Malcolm Morley, Paul Sharits (Paris: Éditions Aldines, 1995)

[21] An earlier film exists, with which these filmmakers were unfamiliar because it was rarely shown before being rediscovered in the eighties, namely: L’Anticoncept (1951) by Gil Wolman

[22] In “A Theory of Pure Film” in Field of Vision #1 (Pittsburgh Fall 1976) and #3 (Winter 1977-78), Victor Grauer wanted to establish a theory that would isolate film’s basic elements with regard to/compared with his own films and those of Kubelka, Conrad and Sharits.

[23] Theater of the Eternal Music or Dream Syndicate, an American music group that explored experimental music and drone. LaMonte Young, John Cale, Angus MacLise, Marian Zazeela, Tony Conrad, and sometimes Terry Riley, were members.

[24] I am grateful to Keith Sanborn for pointing out these details.

[25] “It was a color narrative,” interview with Frampton, March 1, 1973.

[26] See the texts by Rosalind Krauss, “Paul Sharits: Dream Displacement and Other Projects,” published in conjunction with the exhibition of the same name, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo 1976), and Annette Michelson, “Paul Sharits and the Critique of Illusionism: An Introduction” in the “Projected Exhibition” exhibition catalog, Walker Art Center (Minneapolis Fall 1974) in this catalog.

[27] This experience felt while watching a Sharits’s film is analyzed by Keith Sanborn in “Information Theory and Aesthetic Perception” included in this catalog.

[28] In a mid-November 1966 letter to Sharits about Ray Gun Virus, Stan Brakhage spoke of the similarities between their work with regard to the use of light flashes: “My enthusiasm after seeing your film Ray Gun Virus was such that I would have sent you a telegram if I could have afforded it! I think I do really have a union with your own film in that we are working along the same Westward Ho! cultural line of development wiz: the un-masked flash! I showed Gregg the 1st tension of my work in progress called Scenes from Under Childhood and he/we all were amazed at certain specific similarities and then also the 23rd Psalm Branch of mine is integrally in valued with the physiological rhythms of memory re-calls (as the optic nerve flashes in the act of memory).”

[29] Razor Blades is composed of 14 loops made over a period of years for various projects.

[30] The film was made over a period of three years.

[31] With regard to this phenomenon of irradiation, see Edwin Carels: “Shadow is the Queen of Colour,” in which he analyzes the relationship between Joseph Plateau’s experiences and those of Paul Sharits, included in this catalog.

[32] See the interview with yann beauvais, July 1980, Scratch Book (Paris, 1998).

[33] The relationship Paul Sharits’s films develop between the text as image or the image of the text as scansion (Razor Blades, Fluxfilm #29 Word Movie) is worthy of a whole separate study.

[34] See the diagram of Razor Blades’ visual development (illustration).

[35] A precise description of this installation, along with the problems inherent to it, can be found in the text by Bill Brand, “The Artist as Archivist,” in this catalog. Originally published in In Results You Can’t Refuse: Celebrating 30 Years of BB Optics, ed. Andrew Lampert (New York: Anthology Film Archives, 2006).

[36] Paul Sharits interviewed by Gary Garrels, originally published in the Mediums of Language: Vernon Fisher, Myrel Chernick, Paul Sharits exhibition catalogue, Hayden Galleries, MIT (Massachusetts 1982).

[37] Ibid, along with the interview with Jean-Claude Lebensztejn.

[38] Interview with Lebensztejn op. cit.

[39] See Paul Sharits, yann beauvais interview, Scratch Book, op. cit., along with work notes (unpublished) for Declarative Mode.

[40] In Horror Film 1, a performance with three projectors, Malcolm LeGrice becomes a living shutter who partially masks projected light rays, creating colored shadow play. A prolongation of this work can be found in a few of Anita Tacher’s installations.

[41] Interview with Steina Vasulka filmed in 1977, and edited in 2005, for the MindFrames: Media Study at Buffalo 1973-1990 exhibition, ZKM, 2007.

[42] Exhibition/Frozen Frames, in “Regarding the “Frozen Film Frames Series”: A statement, for the 5th International Knooke de Zoute Festival, December 1974, republished in this catalog.

[43] See the two texts by Josef Robakowski and Wieslaw Michalak on the creation of Attention: Light, Paul Sharits’s initial project.

[44] Edson Barrus alerted me to this text by Clement Greenberg: “Toward a New Laocoon,” Partisan Review # 7 (Boston 1940

[45] “Hearing : Seeing,” op. cit.

[46] In a 1968 letter to Stan Brakhage about a project, Sharits wrote: “Referential images would be largely eliminated from such works, as the concern for a musical (I have apprehension using that word since film is film and music is music… you understand what I mean though) color structure will be dominant.”

[47] “Hearing : Seeing,” op.cit.

[48] Regina Cornell offers an excellent analysis of this film in “Paul Sharits: Illusion and Object,” Artforum (New York, Sept 1971)

[49] With regard to doodling, or automatic drawing, Len Lye demonstrated balletic flair at this, directly scratching the film strip. See Len Lye, eds. Jean-Michel Bouhours, Roger Horrocks (Paris: Pompidou Center, 2000).

[50] In his interview with Gary Garrels, Sharits speaks about the bad quality of the image film clip used in 3rd Degree.

[51] In a letter to me in February, 1988, Paul wrote that he’d moved from film to video, and that he hoped to make flicker films in video, or more precisely “color field pieces.”

[52] “The Creative Act,” Marcel Duchamp. A paper read at the Session on the Creative Act, Convention of the American Federation of Arts, Houston, Texas, April 1957.

[53] Jean-Michel Bouhours took an interest in Wolman’s films and explored their relation to works by Kubelka and Conrad in a great text, “De l’anticoncept à l’anticoncept, 1950 – 1990,” initially published in a catalogue about Wolman (Paris 1990), and included in the upcoming publication Quel cinema (Paris: Presses du reel).

[54] “Statement regarding multiple screen/sound ‘Location’ film environments-installations” (1976).

[55] An anonymous, unpublished letter to Paul Sharits in his work journal for Dream Displacement.

[56] See the descriptions by Annette Michelson of Synchronoussoundtracks, or that by Rosalind Krauss of Filmstrip/Soundstrip, in this catalog.

[57] I’m grateful to Keith Sanborn for alerting me to this title’s other connotations: “to give someone the third degree.” A phrase heard in American film noir films in the thirties, and in thrillers since. Paul Sharits watched all kinds of films; for his classes, he borrowed examples from throughout the history and from all genres of film. A study of the relationship between Paul Sharits’s films and B-movies would be worthy of attention.

[58] This experience is detailed in “Art Friend (a memoir)” by Josef Robakowski, initially published by Hallwalls 2004, for the first edition/the opening of Attention: Light, ref à vérifier.